GRAND TOUR: TRA FALISCHI E CIVITONICI

All’ingresso di Civita Castellana si rimane colpiti dalla sua toponomastica: un richiamo continuo alla lotta antifascista e alla Repubblica romana del 1849. Targhe, vie e piazze; ma colpisce anche la storica insegna di una delle prime sezioni del Partito Socialista Italiano. Sono simboli presenti anche in altre città e paesi, ma qui l’occhio li registra in continuazione, segno di una densità che da altre parti non appare così evidente e se alcune intitolazioni sono canoniche (via Antonio Gramsci, per esempio), altre lo sono assai meno: Via Don Minzoni, via Martiri delle Fosse Ardeatine, Via Ugo Bassi, Via Anita Garibaldi. Non si tratta però solo di un culto rétro della memoria storica perché due vie sono intitolate a Salvador Allende e a Peppino Impastato. Nonostante il buon numero di chiese e le usuali vie dedicate a santi famosi o locali, si percepisce un sottofondo anticlericale che si avverte anche nei Castelli Romani, a Rocca di Papa, per esempio. La Repubblica del ‘49 non riguardò solo Roma città ma coinvolse una parte del territorio laziale; a differenza di Viterbo, molto più papalina per evidenti ragioni storiche. Una seconda vistosa caratteristica è che la città è orientata secondo l’asse est ovest e questo significa che il sole e la luce la dominano in tutte le ore del giorno. Infine, non manca di monumentalità, grazie al Forte Sangallo, che contiene fra l’altro un bellissimo museo etrusco che – insieme a quello di Nepi forma un complesso di grande pregio; infine il Palazzo Falisco, con i suoi arredi preziosi e cinquecenteschi, oggi sede alberghiera di pregio. Civita è piena di altre sorprese, legate all’artigianato e alla nascita delle prime fabbriche negli ultimi decenni del diciannovesimo secolo, tanto da costituire un piccolo ed eccellente polo industriale e artigianale che si è spento lentamente solo pochi decenni fa. A ricordare tutto questo c’è un museo fra i più sorprendenti e degni di grande attenzione. A un’attenta osservazione, sembra di poter dire che si sono confrontate qui, come in altre parti d’Italia, due utopie. La prima è quella rivoluzionaria operaia, nelle sue diverse declinazioni – e relative concordanze e discordanze – che ha percorso l’Europa intera dalla metà del 1800 in poi. In Italia – e non saprei dire se ciò è accaduto anche altrove – ne è esistita un’altra, un’utopia del capitale incarnata a volte da figure che sembrano scambiarsi i ruoli: per esempio Casimiro Marcantoni, socialista della prima ora, poi imprenditore, attento al sociale, fondatore di cooperative e ispiratore di un modello gestionale dell’impresa basato sulla partecipazione dei lavoratori, sia in qualità di soci dell’azienda sia in altre forme cooperativistiche. Il nome di Marcantoni non è noto come altri, ma egli fu fra i primi di una stirpe che ha incarnato l’utopia del capitale di dar vita a una società organica legata al valore della produzione, naturalmente rigidamente divisa in classi, che dovevano tuttavia trovarsi a contatto e a una distanza stabilita e non arbitrariamente proiettata verso una sguaiata enormità senza limiti, legata alla pulsione più distruttiva e all’avidità, come è oggi sotto gli occhi di tutti nell’epoca del turbo capitalismo post borghese e post proletario. Fu l’utopia di Crespi (coevo più o meno di Marcantoni) che è ben visibile ancora oggi nell’idea costruttiva del villaggio omonimo alle porte di Milano. Poi fu l’utopia di Luisa Sargentini Spagnoli, anche lei quasi coeva; poi di Adriano Olivetti, Giovanni Pirelli e Giuseppe Luraghi, l’ultimo degno rappresentante di questa stirpe di imprenditori e imprenditrici. Fu un’utopia guardata con sospetto e in questo ostracismo si ritrovano uniti sia i perenni rivoluzionari senza rivoluzione, perché naturalmente si tratta di un’utopia del capitale, sia gli attuali piloti automatici del capitale che nulla ne sanno né vogliono sapere. Ovvio, quasi banale che fosse un’utopia padronale; eppure fu un intellettuale critico e anomalo come Franco Fortini a ricordare a noi ragazzi delle scuole superiori l’importanza di Adriano Olivetti, senza che questo gli impedisse, un paio di anni dopo, di essere uno fra i pochi intellettuali militanti degni di questo nome che seppe capire l’importanza dei movimenti nati intorno al ’68 e a parteciparvi direttamente e non dalla sua scrivania; persino con una radicalità che molti ventenni non avevano.1

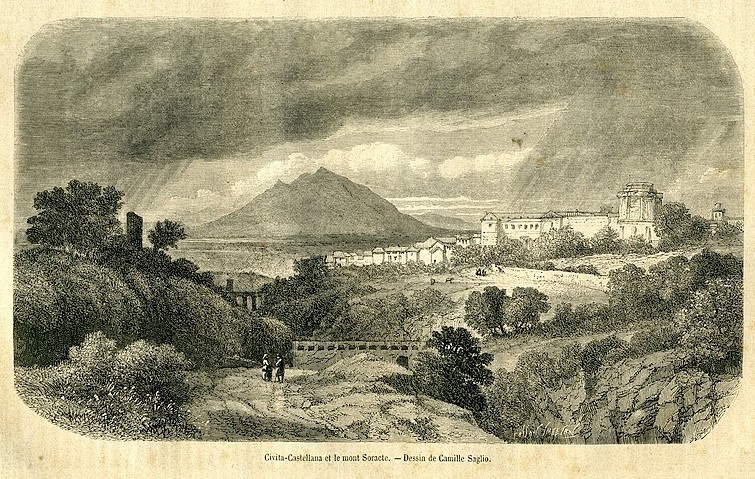

Mi avvio verso il centro e l’occhio corre di nuovo ai nomi delle strade. La storia qui non è semplicemente passata; no, questa città ne è stata protagonista per un arco di tempo assai lungo, alla fine del quale la memoria non è un culto astratto, ma un indice della cura con cui una comunità custodisce se stessa. Le stesse lapidi, i nomi delle vie, superata la sorpresa del primo giorno, si offrono al mio sguardo in modo diverso, a cominciare da quella celebrativa di un famoso discorso che Ugo Bassi tenne nel 1848 dal balcone dell’attuale piazza Matteotti. Bassi fu un protagonista della Repubblica Romana insieme a Garibaldi e fu fucilato dagli austriaci nel 1849; fino alla targa dedicata a Giuseppe Di Vittorio e voluta dai lavoratori e dalle lavoratrici della ceramica iscritti alla CGIL. La storia non è acqua per chi la sa conservare e la fama di questa piccola città italiana ne fece una meta obbligata del Grand Tour. Goethe la visitò nel 1786, Corot vi dipinse paesaggi maestosi, Mozart fu ospite nel 1770 e suonò per i civitesi.

Nepi

Alla città si arriva con un bus di linea che da Civita ci mette poco meno di mezzora e ciò che mi colpisce di più arrivando è il contrasto fra le piccole dimensioni dell’abitato e la sua monumentalità, peraltro conservata in modo egregio, tanto che il pensiero corre per un istante a Viterbo e al suo centro storico. Proseguendo nella visita però mi rendo conto che lo scenario è differente perché alla potenza severa di alcune costruzioni se ne aggiungono altre in cui prevale l’esibizione di una forza e anche di un certo sfarzo che rimandano piuttosto ai Castelli Romani. Nepi mi sembra stare nel mezzo, sospesa fra due tempi storici diversi, ma la direzione verso cui guarda è quella delle lotte rinascimentali fra diverse casate, dalle quali emergeranno un buon numero di Papi: Vico e Colonna, Orsini e infine Borgia, cui si deve la possente Rocca fondata nel 1499, opera disegnata da Sangallo II il vecchio. Anche il Forte Sangallo di Civita fu fondato dal Borgia e allora si comprende che Viterbo è lontana, nonostante i pochi chilometri che la separano da qui. L’esorbitante numero di chiese in un territorio piccolo la distanzia da Civita, pur così vicina: è il paradosso della terra italiana, dove tutto si mescola caoticamente, dove le linee divisorie passano da sentieri impervi che rompono e ricreano il tessuto sociale per faglie, come se la geografica sismica di tutte queste terre appenniniche avesse un’influenza diretta sulla storia e le vicende umane.

Ritorno a Roma

Il bus finalmente arriva, siamo in pochi a salirvi e questa è una buona notizia. Un’altra sorpresa è il percorso diverso da quello che mi aspettavo: attraversiamo nuovi piccoli paesi, fino a Campagnano, che già conoscevo perché Michele e Francesca hanno proprio lì una casa. La campagna romana finisce bruscamente più volte e più volte si ha la sensazione di essere finalmente arrivati a Roma, ma poi, svoltato un angolo, ecco che di nuovo ci si perde in mezzo a casolari e sterpaglie. Al nuovo addensarsi di case compare finalmente anche il cartello: Roma. C’ero già stato da queste parti durante una delle tante incursioni periferiche. Ora percorro la Cassia al contrario e la città fa tutto un altro effetto. Roma è una metropoli continuamente interrotta da larghi spazi verdi, a volte brulli a volte boscosi: terre di nessuno che hanno una somiglianza con gli spazi vuoti di Berlino … Berlino e Roma: le due città sono gemellate. È normale che due capitali così importanti lo siano, ma la combinazione non è affatto scontata anche perché nell’esperienza europea dei gemellaggi, l’enfasi è solitamente posta sulle problematiche comuni, siano esse di carattere amministrativo e territoriale. La domanda, allora, si pone naturale: cosa possono avere in comune la metropoli più moderna d’Europa, dove l’edificio più antico risale alla metà del 1700, con la città eterna, la cui storia millenaria e stratificata si respira in ogni strada? Nulla sembrerebbe, a parte il fatto puramente formale di essere entrambe città che occupano un territorio vastissimo rispetto al numero di abitanti. A Roma la modernità – pure assai significativa – è tutta concentrata nelle geometrie dei palazzi dell’Eur, nell’ufficio della posta alla Piramide, nella ex Centrale Elettrica Montemartini, oggi trasformata in uno straordinario Museo e nel Gasometro. Se si vuole viaggiare molto indietro nel tempo, a Berlino, bisogna per forza varcare le porte di un Museo. Soltanto vivendole entrambe queste due metropoli, si arriva a comprendere, invece, che le ragioni del gemellaggio ci sono eccome, anche a prescindere dal loro essere due capitali! Provo a dirne alcune, naturalmente del tutto basate su un’esperienza puramente soggettiva, seppure fondata su una lunga frequentazione che anche il percorso del mio bus ripropone puntualmente. La prima. Nonostante la ricchezza di musei, teatri, auditorium, chiese, monumenti, offerta culturale di alto livello, Roma e Berlino vanno vissute open air. Passeggiare per le loro strade, scoprirne angoli, piazze, scorci di fiume e canali (Berlino ha più ponti di Venezia), è un’esperienza eccitante, anche quando può risultare estraniante: come, per esempio, quando capita di trovarsi, improvvisamente, in una periferia pasoliniana, oppure – a Berlino – nel mitico agglomerato urbano di Marzan, all’estrema periferia orientale dalla città. Diverse anche nel loro modo di essere estranianti, Roma e Berlino, tuttavia, si comprendono a distanza anche in questo.

La luce e il bosco. Ecco due altre affinità profonde e forse imprevedibili. In entrambe, i lampioni hanno qualcosa di antico e la luce che emanano è intima. A Berlino vi è una sola vistosa eccezione: la zona di K’Damm, dove prevale il gusto tutto statunitense del neon, uno sfavillio da luna park che contrasta con la luce soffusa di altre aree della città. K’Damm era la vetrina ricca e presuntuosa dell’Occidente durante la Guerra Fredda. Oggi è rimasto il neon, per il resto la via è costellata di negozi delle maggiori e più rinomate case di moda, design e altro: ma sono vuoti a tutte le ore! Quanto alla luce naturale, pur agli antipodi, ancora una volta Roma e Berlino si comprendono, perché entrambe le città sono luoghi di luce estrema, abbacinante. La controra romana, i riflessi di certi soli sui monumenti, il riverbero di luce su paesaggi che oscillano fra rovine e natura, come al Parco degli Acquedotti, con i suoi monoliti di pietra cariati dal tempo, sono esperienze uniche: ma lo sono pure la luce del nord che penetra dentro la notte in estate e sembra non finire mai, oppure il buio che scende presto di pomeriggio durante il lungo inverno: e, ancora, il chiarore di certe albe estive alle quattro del mattino, immerse nel silenzio del sonno in piena luce sono un’esperienza altrettanto grandiosa, come pure passeggiare in riva della Spree alle 21 di una sera di luglio, con il sole ancora alto e caldissimo, come mi capitò spesso, durante l’indimenticabile estate del 2010. Il bosco, poi, non il giardino! Non mancano quelli classici all’italiana o alla francese, ma gli spazi verdi che affascinano maggiormente hanno, in entrambe le città, un elemento irriducibile di selvatico, di presenza di una natura non domata. A Roma, questa caratteristica si coniuga spesso con la rovina archeologica, oppure il bosco è popolato da grotte che sono la continuazione di costruzioni che continuano a decadere da secoli, ma che, tuttavia, rimangono sempre in piedi. Parchi come quello della Caffarella, oppure il già citato degli Acquedotti o Appio Claudio, che ne sono quasi la continuazione, occupano una parte consistente del territorio urbano, tanto che della città si perdono un po’ le tracce quando ci si trova proprio nel mezzo; lo stesso per quello dell’Appia Antica che occupa un territorio ben più grande di quello più conosciuto ai lati della strada consolare, ma si insinua nel cuore della città come un bosco fatto di sentieri bellissimi e rovine. Non è diversa l’esperienza quando ci si aggira nel Tiergarten o a Treptower Park. Ci sono le strade sterrate e i sentieri, ampi, dove si cammina benissimo; ma tutto intorno, la natura è lasciata a se stessa, al suo naturale ricambio e gli interventi umani sono pochi e manutentivi. L’acqua dei canali scorre lenta sotto alberi secolari e salici e gli animali, scoiattoli, in primo luogo, si sentono a casa loro. A Berlino manca la rovina come siamo abituati a vederla anche nei dipinti ottocenteschi, ma in alcuni casi, come nel parco di Treptow, essa assume sembianze moderne, imprevedibili e a volte estranianti. Dal carro armato sovietico a un vecchio parco giochi con strutture che sembrano resti di astronavi, fino alla grande spianata dedicata ai soldati russi che contribuirono alla liberazione della città dal nazismo.

Intanto ho raggiunto la grande stazione di Saxa Rubra e salgo rapidamente su un autobus diretto nel centro. La giornata è bellissima e il bus che mi sta riportando nel centro storico di Roma sfiora Villa Doria Pamphili, uno dei luoghi romani che preferisco. Scendo e mi avvio verso l’ingresso e in un certo senso mi ritrovo a Civita Castellana: anticlericalismo e repubblica romana scandiscono la visita. La prima via, infatti, è intitolata a Bartolomeo Rozat, svizzero combattente per la Repubblica romana.

1 Un’ampia e dettagliata riflessione sul nesso fra cultura industria e movimento operaio nell’Italia del secondo dopoguerra, si trova nel blog alla Rubrica cento fiori. Il saggio è diviso in tre parti intitolate: Arti e lettere nel ‘900 italiano: fra rivoluzione e industria.