Pubblicato inCento fiori

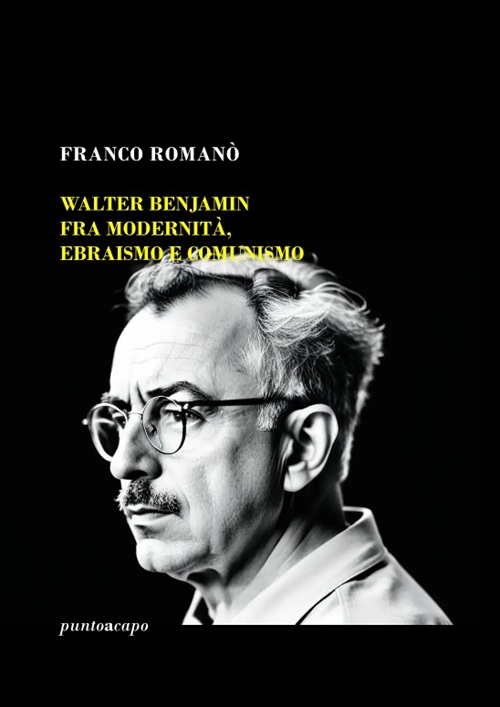

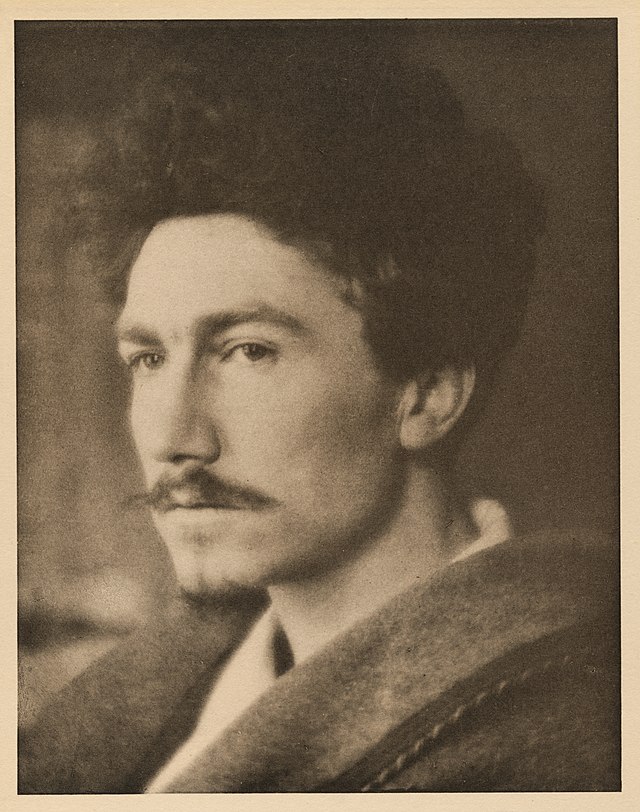

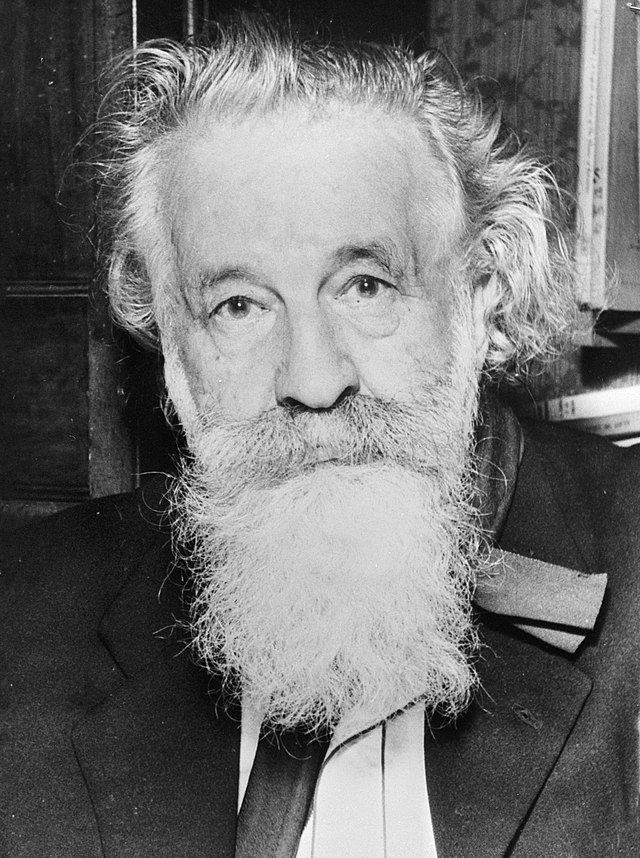

WALTER BENJAMIN FRA MODERNITA’ EBRAISMO E COMUNISMO: la recensione di Maurizio Russo

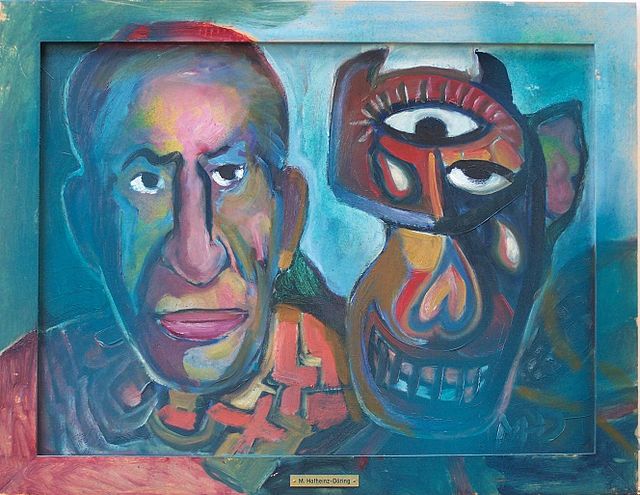

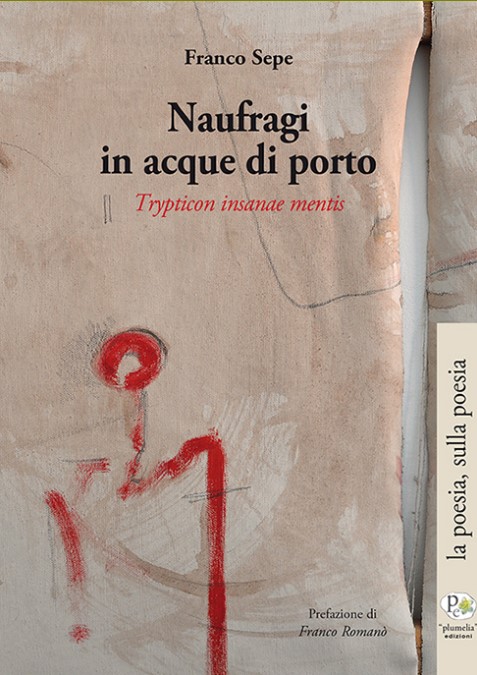

5,0 su 5 stelle Im mondo è la casa della classe dominante. In “Crepuscolo” di Max Horkheimer Un ritratto intellettuale di Walter Benjamin (1892-1940) personaggio multiforme dai svariegati interessi, un’esistenza piena conclusasi tragicamente con il suicidio durante il tentativo di fuggire dal nazismo per rifugiarsi negli Stati Uniti.Romanò sottolinea i…