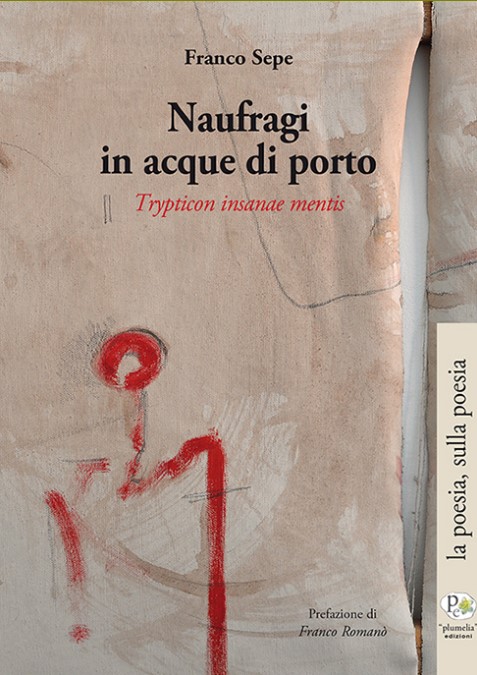

Il titolo di questa nuova opera costringe il lettore a rimanere a lungo su di esso, ma non è una novità per chi conosce l’autore: Naufragi in acque di porto è un’espressione ossimoro che evoca una catastrofe prossima, nel luogo che sembra rassicurante per definizione. Ancor più disorientante è il sotto titolo: triptycon insanae mentis. Passando al testo, la seconda caratteristica che colpisce, anche senza leggere subito, è la distribuzione grafica del verso sulla pagina, che può essere intesa come una vera e propria icona, che si conferma per l’intera prima sezione del libro:

Un bimbo

un mondo

un mondo per sé

un mondo chiuso

a tutto il resto

Tale disseminazione sembra alludere al dissolversi di una trama testuale, ribadita dalle spazialità in cui sono il silenzio e il bianco a circondare una parola flebile. Nel testo che segue tale caratteristica si ripropone con qualcosa in più:

Era sicuro

il mio sonno

finché

dormivo nell’acqua

acqua informe

liscia

senza le pareti

che ora la murano

Il testo in corsivo, se messo in relazione con il precedente, introduce un elemento soggettivo (… il mio sonno/finché/ dormivo nell’acqua …), assente nel primo, in cui prevale un’oggettività descrittiva. Sia che lo s’intenda come un’identificazione dell’io scrivente con la condizione di mondo chiuso evocata, sia che s’intenda questa irruzione come la flebile voce di un soggetto che cerca di esprimersi, tale novità è rilevante e come vedremo nel prosieguo della sezione, l’alternanza di voci e di sguardi si proporrà come una cifra stilistica che ha una precisa ragione. Il prosieguo, per un lungo tratto dell’opera, propone questo verso, ma scorrendo rapidamente le pagine ci si rende conto che poi le cose cambiano; forse per capire meglio, allora, dovremo abbandonare momentaneamente la sequenza dei testi e tentare un primo sguardo d’insieme sull’opera.

Il libro è diviso in tre parti. I titoli delle sezioni sono: Pueritia, Frammenti del vivere sottile (Adolescentia) e Nella casa smarrita nella mente (senectus). Sono titoli importanti e spiazzanti: il lessico prima di tutto e anche questa non è una novità per Franco Sepe. Le parole desuete e – nel caso specifico – addirittura in latino, come era già nel sottotitolo, sono frequenti anche in altre opere e sono sempre indicatori importanti. La sequenza allude alle diverse età della vita, anche se l’ultima – specialmente se messa in relazione al sottotitolo dell’opera intera – può riferirsi sia alla senescenza, sia alla mente che può smarrirsi nella follia a qualunque età. L’esergo che inaugura la sezione Adolescentia,1 invece, rimanda a una delle patologie più devastanti della nostra contemporaneità: l’anoressia, che è il motivo dominante dell’intera sezione. La terza parte del libro si sposta su un ultimo aspetto, che ci aiuta a entrare meglio dentro la trama nascosta di questa tessitura. La vecchiaia e i suoi affanni, visti sotto un duplice aspetto: quello più tenue – la dimenticanza dei nomi, per esempio, o altri inceppi strani della memoria – e quello che sconfina nella patologia vera e propria, dove è il reticolato della mente a vacillare e a dissolversi. Il viaggio che Sepe ci invita a compiere sembrerebbe dunque addentrarsi nei meandri della mente umana alle prese con il corso naturale della vita: nascere, crescere e decadere, una sequenza cui manca quasi del tutto e paradossalmente l’età adulta nelle sue espressioni ‘normali’. Questo particolare induce il lettore a non tirare conclusioni azzardate; infatti tutta la partitura si rivelerà alla fine più complessa.

Il silenzio coatto.

Pueritia è un termine che non allude solo al puer e dunque all’infanzia come condizione esistenziale, ma anche alla povertà, da intendersi certamente in molti modi, ma che nel testo assume connotazioni sempre più precise, quanto più si legge:

La mia bocca/non ha pronuncia/ogni suono/si smorza dentro/se sale è un raschio/contro il duro/di una parete/le mie albe/sono per me/notti fonde/un pugno chiuso/dentro le viscere/della montagna/3

Il suo corpo/duro e impalato/sta sul ring/senza un nemico/solo sorrisi/e incitamenti/a fare qualcosa/che non è/in suo potere/

Mi chiedono/di esistere/esistere/come essere/umano/esiste/ma come/mettere fine/all’agonia/se per me questo/ormai/l’unico modo/di vivere?

Non sorride/con la bocca/sorride/con la mente/distante/dall’intrico/delle sue membra/incordate.4

La condizione che si esprime in questi versi non è quella di un bambino alle prese con il trauma del nascere e del crescere, che riguarda tutti, ma allude a una situazione particolare che sta in un range che può andare dall’autismo a patologie meno gravi ma che tuttavia travalicano i confini della ‘normale’ sofferenza esistenziale. La scena è sottoposta a diversi tipi di sguardo, che si evincono dalla scelta di scrivere in corsivo le incursioni soggettive che possiamo attribuire allo scrivente che tenta la difficile identificazione con il bambino autistico, oppure a lui stesso nel tentativo di esprimersi nonostante tutto: il secondo è uno sguardo adulto che osserva dal di fuori cercando di capire:

Non lisciarmi/la mano/non tenermi/stretto a te/per le carezze/non sono nato/né per gli abbracci/al tuo amore/muta risponde/la mia carne/marmo e anguilla/con l’immobile/fuga

Mai vista/una lacrima/da quegli occhi/blindati/strano orgoglio/di madre/augurarsi/dal figlio/il pianto

tiratemi fuori/da questa mezzanotte/infinita/voi che sapete/ridare la luce/tiratemi fuori/da questa terra/senza respiro/né pace/ridatemi intero/alla madre:/che io non sia più/la sua pena

Questi due diversi punti di vista s’incrociano e s’inseguono, nel tentativo di trovare un senso a un’esistenza precaria che si trova al limite della comunicabilità. L’oscillazione fra interno ed esterno cerca di costruire un reticolato di immagini che sono dolorose e al tempo stesso salvifiche perché rimangono come traccia, seppure su un territorio devastato.

Non sorride/con la bocca//sorride/con la mente//distante//dall’intrico/delle sue membra/incordate. /

Lo sguardo esterno coglie qui un segnale flebile, una piccola luce, forse soltanto una speranza, cui però l’altra voce, quella soggettiva, sembra tuttavia rispondere in qualche modo, come fra due stelle lontane:

Tiratemi fuori/da questa mezzanotte/infinita/voi che sapete/ridare la luce//tiratemi fuori/da questa terra/senza respiro/né pace//ridatemi intero/alla madre:/che io non sia più/la sua pena/

Da questo punto della sezione in poi, tuttavia, la voce soggettiva si affievolisce sempre di più, la speranza sembra svanire: ritornerà in altre forme.

Il corpo fragile

L’adolescente si trova nel paradosso di una vita che cresce impetuosamente, ma che è sottoposta a tutta una serie di fragilità, di cui la cronaca ci rende edotti quasi ogni giorno: dal bullismo, alle ludopatie, alla difficile scelta della propria identità sessuale. Nel testo che segue Sepe trova un’immagine metafora quanto mai efficace:

Sempre aperto diario cui manchi/di annotare la vita. Ingiusto esistere/per una domanda di grazia senza un’anima/a cui rivolgerla. /Tutto qui lo sforzo: saper stare al convenuto/come radice fra sassi murati sotto un vertice/di cielo che fa gola. /Vincere, non arrestarsi nella morte. / Crescere, /nel vigore di un olocausto.

L’adolescente non sempre riesce a difendersi, anche da se stesso, l’immagine del diario aperto, a disposizione di tutti, un segreto nel quale si ritrae ma che è al tempo stesso trasparente; spesso è lui o lei a volere che altri leggano. Il vivere sottile evocato nel sottotitolo, invece, ci riporta all’anoressia, cui è dedicata l’intera sezione, ma nel verso finale – nel vigore di un olocausto – risuonano anche altri echi. Nella prima parte del testo che segue, l’adolescente – probabilmente una ragazza – si trova smarrita di fronte al corpo che sta cambiando e proprio in quelle trasformazioni è in agguato la tragedia: ma la metafora che Sepe costruisce riguarda anche la poesia e su questo ci soffermeremo meglio nelle conclusioni:

Una sola legge: resistere all’entrata/nel nuovo corpo, arrestare la forma/tenera in gioiosa progressione/restringendola come linea sul foglio/(Ché non bruchi il bianco)/e di là nuovamente al corpo/tracciare corridoi di continenza/nel freddo stellare./…

In quest’altro testo la contraddizione drammatica che attanaglia il corpo dell’anoressico:

Un fato impera sul corpo:/esser materia in divenire/per età brevi e feroci. //meglio sarebbe/nella vita che chiama a vivere, /una calma auto estinzione. /

L’uso della parola fato non è casuale, perché nella determinazione dell’anoressica, sembra davvero agire qualcosa di arcaico e incomprensibile, ma nel testo che segue e in quello successivo avviene uno slittamento: una possibile via d’uscita?

Staccando l’aquilone/da ogni ormeggio terrestre, /con i fianchi dritti ed il petto/che implode, /saggiare infine l’estasi dei santi. /

Evadere dalla propria pelle/sfidando a lasciarcela. //Carne che non vuole più servire/né accrescersi. /

Apostasia//

Dramma di un corpo/eccelso/sotto la tutela della malattia. /

Il dilemma e anche la domanda implicita fra le righe del testo è se vi sia nell’anoressica una via che porti alla santità e dunque a un possibile riscatto, se nella forma estrema di ribellione che sembra dire No! a tutto, oltre che il rifiuto della madre vi sia qualcosa d’altro in gioco. Tuttavia non vi è alcuna facile adesione a questa scorciatoia, la santità è sotto tutela della malattia e sempre la psicoanalisi ci avverte pure che nell’anoressia è in atto anche una patologia narcisista. Se c’è dunque una via d’uscita da queste vite devastate andrà cercata altrove.

Senex

Il testo che segue, non il primo della sezione, e la sequenza successiva, sono quelli che, insieme all’ultimo testo – dedicato a Daniele Del Giudice – introducono un elemento biografico nel libro. Le due persone evocate sono il padre e un amico di avventure letterarie al quale Sepe è fortemente legato. Sul primo, andando oltre il dato biografico, c’è da osservare che nelle prime due sezioni è una figura quasi del tutto assente, prevalendo in entrambe la madre, sullo sfondo della tragedia; oppure un osservatore esterno. In quest’ultima parte, il padre è visto come senex, cioè nella sua estrema decadenza e il dolore dello sguardo di figlio che Sepe porta su di esso conferisce a questi versi una solennità particolare.

a mio padre,

in memoria

Nella calma di un seminterrato/d’un tratto le visioni si afferrano/come mani, /nel dolore del subbuglio/si torcono tra fessure d’occhi. / (Fatti e nomi sbiancati dentro/fossili arnie di memoria, /urla soffocate come suoni finiti/sotto terra fra tumuli/e radici) /Mi parli. Una sola parola/ma senza luce di amore/né pietà./Un fremito delle/spalle finisce nell’indice./E’ un pianto ora la preghiera di unirsi/ai tuoi occhi/per vedere in fondo alla paura.//Come in un soffio/quando tutto è incominciato/la soglia/che divide te dagli altri/si è confusa./Sei tu la strada battuta/tutta una vita/ma che ora più non trovi./Il cammino che non sai imboccare/e pure porta alla tua casa.

Lasciato ogni appiglio

in un movimento che abbandona.

Scivolato sotto il carico

Come il proprio mulo

Eccolo col suo discorrere affogato/in una palude di suoni:/lunghe e interminabili note/che sovrastano/la pagina sgombra della vita. //I suoi ricordi in una teca/ colma di occhi che stupiscono, /spogliati di ogni forma. // (Memoria terminale/o la sua anestesia?) / In vano richiamati/gli accenti scorrono via/dalle parole/come gomme sull’asfalto di un alfabeto/infinito, /in una nausea fatta di panico.

La sequenza ci consegna dunque un padre già decaduto, fuori dalla sua funzione adulta, perso nel dedalo di una vita che gli sfugge. Ancora una volta questi versi ci lasciano inquieti perché lo sguardo di figlio che l’osserva dal di fuori, ma nell’impossibilità ormai, di una comunicazione, rimane sospeso fra dolore e sgomento.

Questioni di stile e di poetica

Il verso di Sepe, in quest’opera, è soggetto a torsioni e cambiamenti continui fra sezione e sezione e all’interno della medesima sezione, tranne la prima, la più necessariamente compatta, con il suo verso sgocciolato e franto. Sarebbe vano, tuttavia, cercare di ricondurre questo modo di versificare a stilemi presenti nella poesia italiana del ‘900, perché le eventuali affinità sono solo superficiali. L’esigenza che guida il poeta dall’inizio alla fine del libro è quello della difficile, quasi impossibile ricerca di modi espressivi che siano coerenti con il contenuto e con le diverse figure rappresentate nell’opera. Il cimento di Sepe è particolarmente arduo perché ci troviamo qui al limite della comunicabilità, in una zona in cui il soggetto che abita il linguaggio (per usare l’espressione di Heidegger), si trova limitato nel poterlo fare, in qualche caso addirittura impedito quasi del tutto; ciononostante, però, questi soggetti continuano ad abitare il mondo e a cercare la loro strada. Come esprimere tutto questo? Sepe si avvale di tutte le possibilità e le metafore grammaticali e sintattiche per esprimere un male di vivere che si discosta da tutti quelli che conosciamo perché, nel caso dell’autismo, per esempio, esso è dato a priori come una condizione nella quale chi è esterno non può capire; come, – al contrario – chi lo vive, non può comunicarlo se non in modo parziale. Lo stesso si può dire di patologie come l’Alzheimer o la demenza senile. Siamo al limite dell’afasia e del silenzio, in un punto dove anche la parola poetica sembra vacillare perché ogni altra forma di comunicazione è già stata travolta.

Uno dei modi stilistici ricorrenti nell’opera è la condensazione, che diventa immagine iconica, raggiunta tramite un accostamento paratattico di sequenze, come avviene, per esempio, nel finale di questo testo:

Il corpo deserto, rocca e stele/riparo e anacorési /è a un passo dal sublime/

Ciascuna di queste immagini può esistere di per sé, perché l’accostamento non obbliga a una sintesi, ma ne autorizza diverse e ciascuna immagine, nella sua autonomia, parla da sola. Il verso finale rimanda a una sintesi unificante possibile, ma si ferma a un passo dal sublime, non lo raggiunge. Dove sta la speranza in questo libro che allarga l’esplorazione poetica a continenti poco frequentati e così estremi? Per l’ultima volta faccio ricorso al percorso di Sepe e in particolare a un libro come Elegia terrestre dove, seppure con il tono dell’elegia, la fragilità della natura e le sue bellezze venivano messe in relazione ai disastri ambientali. In quest’ultimo è la fragilità dell’umano a essere messa in scena e la speranza sta proprio nella capacità che la poesia ha di riscattare questi fragili e sottili fili di esistenza e farli vivere e rivivere, aprendosi così a una forma di pietas. In alcuni versi già citati, Sepe ci offre, infine, una riflessione di poetica in versi, nel tempo dell’estrema povertà che ci circonda e che diventa nel testo anche un segno di fiducia nella parola nonostante tutto, purché tale parola poetica sappia spogliarsi dei suoi orpelli e ridursi all’osso per resistere:

Una sola legge: resistere all’entrata/nel nuovo corpo, arrestare la forma/tenera in gioiosa progressione/restringendola come linea sul foglio / (Ché non bruchi il bianco) /e di là nuovamente al corpo/tracciare corridoi di continenza/nel freddo stellare. / …

I TESTI PUBBLICATI IN QUESTO BLOG SONO DI MIA PROPRIETA’: CONSENTO LA LORO STAMPA IN FORMA CARTACEA PER SOLA LETTURA E LA CITAZIONE DEL MIO NOME IN CASO DI UTILIZZO IN VOSTRI SCRITTI.

1 “Io non voglio più/mangiare/io non voglio/fiorire in questo/corpo che non sa/più fiorire io/non voglio mangiare/io non voglio più/mangiare ma/essere mangiata. Vito M.

3 La spaziatura dei testi è analoga ai primi già citati e dunque irregolare; ma per rendere più facile la lettura ho pensato sia meglio citarli in questa forma.

4 Op.cit.