SRAFFA E WITTEGENSTEIN

Premessa

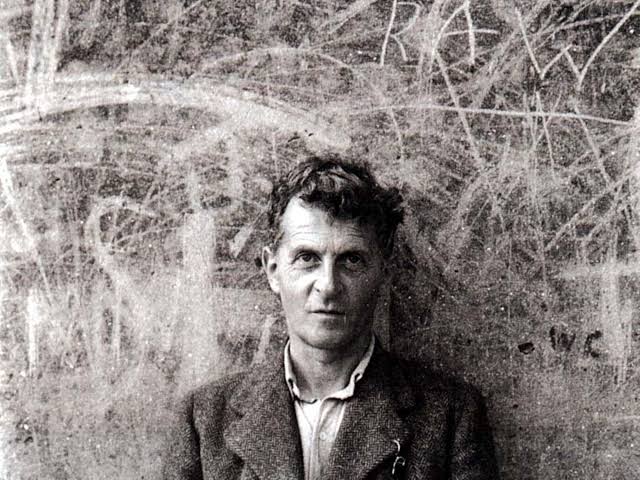

Le relazioni fra Piero Sraffa e Ludwig Wittgenstein a Cambridge sono state affrontate in vario modo da diversi studiosi e sono anche oggetto di controversie, per un certo alone di mistero che – si suppone – avvolga le biografie di entrambi; e anche, infine, per le spigolosità ed eccentricità dei loro caratteri. Inoltre, i due facevano parte di una costellazione di rapporti, al cui centro troviamo Maynard Keynes, mentore di molti di loro, nonché grande e perspicace organizzatore di uomini oltre che economista. Sullo sfondo due ultimi convitati di pietra: Antonio Gramsci e l’italianista Raffaello Piccoli. I cosiddetti misteri vanno a mio avviso ridimensionati e molti di essi riguardano un aspetto delle loro relazioni su cui porre subito attenzione, tanto esso è particolare e sorprendente nel secolo dell’esplosione abnorme dell’esposizione mediatica. Nel loro caso, le relazioni sembrano provenire da un mondo precedente, in cui le conversazioni mentre si passeggiava o si andava in canoa erano altrettanto importanti quanto le conferenze ufficiali e le lezioni accademiche. Naturalmente tale circostanza, assai affascinante, pone però chi si occupa di loro nella stessa condizione di un archeologo che ritrova dei reperti cui mancano sempre dei pezzi; inoltre tale circostanza favorisce il moltiplicarsi di ipotesi, gli aneddoti e le dicerie. Infine, ci sono diversi aspetti di tali relazioni che s’intrecciano – personali e non – altrettanto affascinanti. Quello di cui mi occuperò prevalentemente in questo scritto riguarda però una questione specifica. Essa è stata sollevata in un saggio di Giorgio Gattei: se e in che modo le Osservazioni e le Ricerche filosofiche di Wittgenstein e cioè le opere successive al Tractatus, abbiano influenzato gli scritti economici di Piero Sraffa.1 Tale questione, tuttavia, può essere rappresentata come un pianeta intorno al quale ruotano diversi satelliti e – per continuare la metafora astronomica – le orbite e le masse di ognuno di questi altri corpi – hanno delle influenze sugli altri e questo moltiplica i temi e gli interrogativi. Eccone solo alcuni, perché altri si vedranno strada facendo: quanto – a sua volta – Sraffa ha influenzato Wittgenstein nella stesura delle opere successive al Tractatus? Più in generale, qual è stato il rapporto di Sraffa con Wittgenstein e quali i temi delle loro conversazioni? Che ruolo ebbe Keynes nel pilotare quelle relazioni in modo talvolta esplicito e in altre nell’ombra? È raro, infatti – almeno in prima istanza – trovarsi di fronte a giudizi così radicalmente opposti da parte dei loro contemporanei, come ricorda Giancarlo de Vivo in un passaggio del libro Nella bufera del Novecento.2

Il contesto

Wittgenstein approda una prima volta in Inghilterra nel 1911 e vi rimarrà fino allo scoppio della guerra. Conosce Bertrand Russell, che sarà il primo degli incontri importanti della sua vita. Dopo vari nomadismi che lo trascinano un po’ ovunque in Europa e che contraddistinguono ogni fase della sua vita, torna a Cambridge nel 1929 ed è allora che entra in contatto con Keynes, Ramsey e Sraffa. Quest’ultimo aveva dato le dimissioni da docente di economia in Italia e aveva lasciato il paese nel 1926, dopo il varo delle leggi fascistissime. La vera svolta nel suo lavoro iniziò quando Keynes, nel 1927, gli propose una lectureship di qualche anno. Sraffa accettò, stabilendosi nella città inglese, dove rimarrà tutta la vita. Nel 1928, aveva dato una prima forma alle proposizioni iniziali di Produzione di merci a mezzo merci.3 Comincia anche a occuparsi della Teoria avanzata del valore e nel frattempo entra in relazione con Michal Kalecki, Maurice Dobb, Joan Robinson, Nicholas Kaldor, Frank Ramsey, infine con Wittgenstein: a metterli contatto è Keynes, che aveva intuito una loro possibile affinità. Tuttavia, il suo intento era anche un altro: non essere troppo assillato dal filosofo, di cui non apprezzava l’ascetismo. In quel periodo, Sraffa riceveva continue pressioni dagli Usa perché si trasferisse là e Keynes era riuscito a fargli avere un finanziamento a quello scopo; ma non se ne fece nulla. Sraffa rifiutò anche il consiglio di Richard Kahn, di insegnare italiano, dopo la morte di Raffaello Piccoli. Di lì a poco, però, Keynes gli avrebbe affidato la cura degli scritti di David Ricardo, cui Sraffa avrebbe dedicato due decenni e questo sarà un altro snodo assai importante e con molte conseguenze che vedremo. Nel libro di de Vivo vengono ricordati alcuni giudizi di Perrry Anderson e altri che tendono addirittura a sminuire del tutto le influenze reciproche fra Sraffa, Keynes e Gramsci, sposando la tesi che fra di loro esistesse una grande amicizia ma non un rapporto intellettuale di scambio vero e proprio.4 Diverso il rapporto con Wittgenstein perché in questo caso abbiamo la sua testimonianza, riportata anche nel libro di de Vivo. Alla fine dell’introduzione alle Ricerche filosofiche, il filosofo infatti scrive:

… sono stato aiutato a correggere i gravi errori che avevo commesso nella prima fase del mio pensiero … dalla critica che un insegnante di questa università, Piero Sraffa, ha per molti anni esercitato incessantemente sul mio pensiero.5

Non vi è dubbio che per prima fase del pensiero si debba intendere proprio il Tractatus. La critica di Sraffa verte su quello, ma su che cosa esattamente non lo sappiamo poiché tutto avveniva in conversazioni di cui esistono tracce indirette, anche se da alcune testimonianze sparse qui e là e in un passaggio del libro di de Vivo è possibile avanzare qualche ipotesi. Sempre nell’introduzione alle Ricerche filosofiche Wittgenstein ringrazia anche Frank Ramsey e questo è assai interessante perché crea, una triangolazione che non si può ignorare, sia perché Ramsey assistette Sraffa durante la stesura delle prime equazioni di Produzione di merci a mezzo merci, sia perché fu a sua volta un importante economista; sia infine, perché esistono ampie documentazioni sui loro incontri a tre, purtroppo troncati dalla precoce morte di Ramsey. Perché, tuttavia, il Tractatus fu criticato da Sraffa nelle loro conversazioni? Gli studiosi sono piuttosto divisi nel commentare l’opera. Alcuni tendono a sottolineare come in questo libro Wittgenstein cercasse ancora l’essenza, termine che va inteso in senso molto ampio.6 Per altri, invece, il nodo del problema è se le proposizioni elementari di Wittgenstein nel Tractatus si possono considerare alla stregua di affermazioni particellari e quindi atomiste – secondo la linea di pensiero di Russell – oppure se non lo siano affatto; infine la questione della logica e del suo ruolo sia rispetto alla matematica, sia rispetto alla possibilità di applicarla al linguaggio. Quando Wittgenstein riassume il suo percorso in una pagina di diario del 1916, così si esprime:

l’idealismo separa dal mondo, come unici gli uomini, il solipsismo separa solo me dal mondo, ma alla fine vedo che anch’io appartengo al resto del mondo: da un parte resta dunque nulla, dall’altra, unico il mondo. Così l’idealismo pensato con rigore finisce per arrivare al realismo.7

Il brano è a dire il vero un po’ ellittico e certamente non chiarisce molto! Il passaggio dal solipsismo al mondo sembra un salto mortale che ci porta addirittura al realismo, un atteggiamento filosofico che sembra escludere sia il ricorso alle essenze trascendentali, sia al fondamento, parola che ritorna però nelle Osservazioni sulla matematica. La critica di Sraffa verteva proprio su questa contraddittorietà fra realismo e ricerca del fondamento e addirittura dell’essenza? Oppure è sull’atomismo che i due s’intendono ma anche fraintendono? Per arrivare a una possibile risposta dobbiamo superare molti ostacoli e vedere come alcune proposizioni del Tractatus vengono trasformate nelle opere successive. Prima di proseguire in tale direzione, tuttavia, occorre affrontare il primo ostacolo: la tempistica. Come ho già affermato, Keynes propose a Sraffa la cura delle opere complete di David Ricardo e l’impegno era talmente gravoso che egli abbandonò il progetto iniziale di Produzione di merci a mezzo merci, cui ritornerà vent’anni dopo. Le conversazioni con Wittgenstein e con Keynes, tuttavia, non vennero affatto meno, ma lavorarono nell’ombra in un duplice senso: perché poco ne sappiamo da un lato e perché possiamo solo dedurne qualcosa dagli effetti che avrebbero prodotto a distanza di anni. Tuttavia, anticipo le conclusioni con una prima affermazione che sarà meglio argomentata nel prosieguo: i discorsi con Wittgenstein ebbero un ruolo nella scelta radicale compiuta dall’economista, che consiste nel determinare il valore del prodotto economico in termini fisici, scostandosi in questo modo sia da Ramsey sia da altri economisti marxisti.8 Le discussioni lavorarono sotto traccia, probabilmente in un duplice senso: proprio il ricorso continuo da parte di Wittgenstein al fondamento e alla logica convinsero Sraffa che anche in economia occorresse abbandonare il tentativo di reductio ad unum della eterogeneità delle merci, che era poi il mantra del marginalismo. Il modello a due e poi a tre merci su cui sono basate le prime proposizioni di Produzione di merci a mezzo merci, va incontro a tale esigenza; infine, riconoscere i limiti del calcolo matematico applicato in sede economica. Su tale questione, tuttavia, furono ben più decisive le conversazioni con Keynes che aprono un altro capitolo di questa storia affascinante.9 Quanto alla questione dell’atomismo si può affermare con certezza che Sraffa era un anti atomista e si muoveva nel solco di Marx e di Gramsci: è probabile che l’oscillazione nei rapporti fra Sraffa e Wittegenstein fossero dovute all’incertezza del filosofo su questo punto. La domanda secca da porre è proprio questa: Wittgenstein era atomista oppure no? Quando Sraffa in una conversazione parla del Tractatus definendolo un libro sbagliato, si riferiva a questo o ad altro?10

Dopo il Tractatus

Come possiamo capire quale reale influenza abbia esercitato Sraffa sulle opere successive al Tractatus? Possiamo inferire alcune conseguenze prendendo in considerazione un libro del tutto particolare dove si parla di un tema apparentemente lontanissimo da quello qui trattato e chiamando in scena un nuovo personaggio. Il testo in questione è Ludwig Wittgenstein e la musica, di Pietro Niro, pubblicato nelle Edizioni Scientifiche Italiane, mentre il nuovo protagonista, peraltro già citato, è l’italianista Raffaello Piccoli.11 Nel Terzo capitolo del libro vengono prese in considerazione proprio le opere successive al Tractatus e in particolare come alcune proposizioni del primo vengono trasformate in quelle successive. Il confronto fra le due versioni e la citazione di una pagina di Sraffa riportata nel libro di de Vivo possono offrire argomenti per sostenere che la critica mossa dall’economista al filosofo riguardasse proprio il fondamento. Vediamo per prime alcune proposizioni del Tractatus e recisamente la 3.262 e la 3.226:

Ciò che nei segni non viene espresso lo mostra la loro applicazione Ciò che i segni occultano lo rivela la loro applicazione.

Per riconoscere il simbolo nel segno se ne deve considerare l’uso munito di senso.

Ecco come nella Grammatica filosofica e nelle Ricerche filosofiche tali proposizioni vengono trasformate:

L’uso della proposizione, ecco il suo senso

L’uso della parola nel linguaggio è il suo significato.

Il significato della parola è il suo uso nel linguaggio.

La filosofia si limita, appunto, a metterci tutto davanti, e non spiega e non deduce nulla. – Poiché tutto è lì in mostra non c’è nulla da spiegare. Ciò che è nascosto non ci interessa.

Dietro tali cambiamenti mi sembra di sentire l’eco delle conversazioni con Sraffa, specialmente per quanto attiene alla parola uso. Come afferma Diego Marconi nel libro di Niro:

… Il primo Wittgenstein vuole trovare l’essenza della proposizione … il secondo pensa che tale essenza non ci sia … il primo pensa che se una proposizione ha senso il suo senso deve essere perfettamente determinato, il secondo pensa che si tratta di un illusione …

Riferirsi all’uso è proprio il tramite con cui in fondo Wittegenstein si rifà a quella citazione del diario in cui addirittura approdava al realismo. Certamente dosi di realismo erano presenti nelle conversazioni con Sraffa, che aveva la particolare abilità nell’usare il rasoio di Occam per liberarsi dei falsi problemi. Lo stesso avviene in una lunga citazione di Sraffa riportata libro di de Vivo, alle pagine 85-6. Nelle argomentazioni di Sraffa sembra di cogliere sotto traccia la eco delle discussioni con Wittgenstein e in particolare sulla difficoltà intrinseca della comunicazione verbale e scritta e i limiti del linguaggio. Il paradosso è che leggendo tale citazione sembra proprio che chi cerca di mettere in pratica il famoso aforisma con cui si chiude il Tractatus – Su ciò di cui non si può parlare è bene tacere – sia l’economista piuttosto che il filosofo! Va pure osservato che tale aforisma non è stato sempre interpretato e ripensato nella sua valenza conoscitiva, perché ha prevalso la sua fulminante ed elegante concisione, che ha nascosto il senso probabile di quella resa e cioè l’abbandono da parte dei filosofo della convinzione che le armi della logica potessero essere definitive nel delineare il rapporto fra linguaggio e mondo. Nella parte finale della sua vita – ma tale convinzione è presente sotto traccia da sempre e va fatta risalire al suo rapporto con la musica – Wittgenstein si convinse che il peso da lui attribuito alla logica nei suoi anni giovanili, doveva essere invece riconosciuto all’estetica. Quanto a Piccoli, il suo ruolo è al tempo stesso molteplice e indeterminato. Le notizie che si trovano su di lui sono scarse, ma ognuna di esse conferma la sua importanza di studioso, ma anche di mentore, forse non così importante come Keynes ma di certo rilevante. In che modi possa avere influito sugli altri suoi compagni di ventura a Cambridge è assai difficile da stabilire ma il suo nome è citato in varie occasioni. 12

Del metron e del calcolo

Quale sia il posto da assegnare alla matematica nel calcolo economico, è un problema che si pone fin dal momento in cui l’economia diviene un reale oggetto di studio. Fu questa, per esempio, una delle ragioni di dissenso profondo fra Ricardo e Malthus. Lo ricorda Giorgio Gattei nel saggio postfazione all’Introduzione a Ricardo di Sraffa. Proprio a Malthus, Ricardo rimproverava di pensare che l’economia non fosse e non dovesse essere una scienza rigorosa come la matematica, mentre lui lo pensava. Tuttavia, la questione va considerata da un punto di vista storico: la matematica di cui entrambi parlano non ha niente a che vedere con le simulazioni contemporanee, gli algoritmi ecc., ma è sempre una matematica da ragionieri e contabili. Ovviamente da allora la matematica ha fatto passi da gigante: le interazioni con la logica erano già diventate decisive per tutti i protagonisti di questa storia complessa. Cosa accade successivamente alle critiche di Sraffa al Tractatus e nelle loro discussioni e in quelle con Piccoli, fino a un anno fatidico e cioè il 1947? Nelle Ricerche filosofiche, oltre che di logica e linguaggio, Wittgenstein si occupa anche delle comunicazioni non verbali e anche questo divenne un argomento di discussione fra lui e Sraffa durante le famose passeggiate. Di quelle discussioni nulla possiamo dire, ma c’è una relativa certezza sull’aneddoto che è stato costruito su di esse, a partire almeno da un dato che sembra sicuro perché confermato anche da Sraffa. Si tratta di una domanda che l’economista pose a Wittgenstein durante una passeggiata:

Che logica c’è nel gesto napoletano di mettersi due dita sotto il mento e sfregarle per indicare il menefreghismo?

Il filosofo non seppe rispondere e da quel momento finirono le passeggiate per responsabilità di Sraffa più che di Wittgenstein, che soffrì molto di questa perdita.13 Si può comprendere l’insofferenza di Sraffa verso i meandri del pensiero di Wittgenstein e specialmente lo sconcerto nel ritrovare la parola fondamento nei suoi discorsi e ancor più nel suo voler cercare a tutti i costi una logica in ogni cosa. Tuttavia rimango convinto che abbia ragione Gattei e che quelle estenuanti discussioni ebbero un ruolo nel senso che aiutarono Sraffa a porre un argine alle pretese della matematica e della logica, sebbene su questo il contributo di Keynes fosse probabilmente più importante. Forse Sraffa scelse di non ringraziare Wittgenstein neppure nel 1960 perché la morte del filosofo nel 1951 senza che le loro relazioni fossero riprese come prima, non poteva in alcun modo avere un senso restitutivo. Veniamo allora alla soluzione di Sraffa, per tappe. Una prima tappa mi porta ad Anna Carabelli e alle sue magistrali lezioni su Keynes. Esse sono facilmente reperibili in rete, mi limiterò dunque a due sole citazioni:

… Keynes ritiene che l’ignoranza e l’incertezza siano le due questioni più difficili da affrontare in economia. Entrambe sono legate alla limitata conoscenza umana. L’ignoranza è una mancanza di ragioni conosciute. L’incertezza di Keynes è un concetto molto più intrigante della semplice ignoranza. L’incertezza, come vedremo, è l’intrinseca incommensurabilità delle probabilità. Essa è collegata alla filosofia della misurazione di Keynes, a cui è dedicata gran parte del mio nuovo libro Keynes on Uncertainty and Tragic Happiness. Questa incommensurabilità intrinseca non è dovuta a una mancanza di potere di ragionamento o all’incapacità pratica di conoscere o misurare le probabilità. È dovuta alla natura stessa del materiale della probabilità logica di Keynes. Il materiale consiste in proposizioni e ragioni parziali, non in eventi empirici … Come vedremo, questo materiale è non omogeneo, non divisibile in parti omogenee uguali e indipendenti, non finito, non chiuso, ed è caratterizzato da interdipendenza organica (parziale o totale). Così, nel Trattato sulla Probabilità Keynes non è un atomista nel suo approccio alla probabilità. La materia della probabilità è “complessa o molteplice”, per prendere in prestito le parole che Keynes usa nel suo Trattato sulla Moneta. Non esiste un’unità comune per misurare le diverse quantità di probabilità … L’incertezza di Keynes caratterizza anche i dilemmi razionali tragici. In situazioni di dilemmi tragici, non possiamo formare giudizi ragionevoli basati sulla probabilità logica (che non sono calcolabili numericamente); prevalgono l’indecisione e la vacillazione del giudizio. Nei dilemmi morali, il conflitto è tra rivendicazioni morali contrastanti ed eterogenee; nei dilemmi razionali, il conflitto è tra ragioni parziali opposte. Il conflitto è irriducibile: non può essere riconciliato attraverso la composizione o il compromesso. In Keynes il conflitto rimane aperto, come il conflitto tra interessi individuali e aggregati nella sua macroeconomia …

La seconda:

… la visione della razionalità del Trattato sulla Probabilità di Keynes è basata sulle nozioni aristoteliche di ragionevolezza ed esattezza. La ragionevolezza differisce sia dalla razionalità forte che dall’irrazionalità, mentre l’esattezza differisce dalla precisione. Fin dall’inizio delle sue riflessioni sulla probabilità, Keynes rimane costantemente contrario a un concetto numerico e calcolabile di probabilità, tranne in alcuni casi molto limitati che sono logicamente irrilevanti per la macroeconomia. Keynes non è contrario all’uso della matematica in linea di principio, anche se preferisce la logica simbolica all’algebra e ai calcoli. È contro l’applicazione cieca della matematica alla macroeconomia e preferisce il discorso ordinario per evitare fallacie logiche e una falsa aria di precisione. Per lui, è meglio avere approssimativamente ragione che precisamente torto. Gli interessa l’esattezza, non la precisione.

Insomma, Keynes non è uno humiano ortodosso, ma non è neppure un dilettante che trasferisce nell’economica le logiche della meccanica quantistica e della probabilità come la intendono i fisici. Il brano citato, assai complesso, è decisivo in questo contesto per la distinzione fra ignoranza e incertezza e per quanto afferma sulla irriducibilità del conflitto, tema che è ben presente anche in Sraffa. Per entrambi l’economia non è una scienza esatta ma un ramo dell’etica in cui il conflitto morale assume a volte caratteristiche che appartengono al tragico. Tutto questo distanzia anni luce il Keynes reale – nonostante le sue contraddizioni di uomo – dal burattino delle politiche del dopoguerra che in realtà non sono mai esistite. Giorgio Lunghini fu fra i primi a denunciare l’inconsistenza della formula politiche keynesiane, ma dopo gli studi di Carabelli chi ne parla dovrebbe vergognarsene.14 Il presupposto delle conclusioni di Sraffa richiede preliminarmente un ulteriore passaggio e cioè un più convinto distacco da strumenti matematici che non avevano alcuna capacità di misurazione reale. Il ruolo che in questo passaggio decisivo ebbero le discussioni con Wittgenstein, Piccoli e Ramsey va ulteriormente chiarito. In sostanza, per Sraffa la realtà economica andava pensata prima per poi ricorrere in un secondo tempo alla matematica, ma senza affidare a quest’ultima un compito veritativo che non poteva avere. In questa scelta certamente Sraffa era più vicino al secondo Wittgenstein, che non a Ramsey. Da questa premessa si può meglio capire la conseguenza logica che Sraffa ne trae e che si evince da questa citazione:

Il profitto del produttore di grano, viene determinato indipendentemente dal valore, mediante il solo confronto della quantità fisica che si trova dalla parte dei mezzi di produzione con quella che si trova dalla parte del prodotto, quantità che consistono entrambe della stessa merce; e su ciò si fonda la conclusione di Ricardo che “i profitti dell’agricoltore regolano i profitti di tutte le altre industrie.” La stessa terminologia può essere espressa nella terminologia adottata in questo lavoro dicendo che il grano è il solo “prodotto base” nel sistema economico esaminato …. È forse bene avvertire qui che solo quando, nel corso della presente ricerca, il concetto di “Sistema tipo” e la distinzione fra prodotti base e prodotti non-base avevano preso forma, la suddetta interpretazione si presentò come conseguenza naturale.15

La sostanza fisica dell’economia ha qui una preminenza che ci riporta addirittura a Quesnay e al Tableau economique che infatti viene citato da Sraffa nel capitolo finale dedicato proprio alle fonti cui si era riferito.

Infine Gattei e precisamente un passaggio della sua Postfazione che riporto per intero perché in essa ricostruisce sinteticamente l’opera dell’economista:

… La nota sulle fonti del libro del 1960 è d’altronde esplicita al riguardo: l’indicazione del rigoroso indirizzo analitico che sospende ogni funzione del valore per una determinazione in termini fisici del saggio generale del profitto di un insieme eterogeneo di merci, trova il suo precedente più illustre in alcuni scritti di Ricardo e precisamente nell’Essay on the influence of a low price of corn in the profits of stocks (1815). O almeno tale è l’interpretazione data dalla nostra introduzione ai Principi di Ricardo, perché subito dopo Sraffa, con sorprendente inversione dei rapporti, precisa che solo dopo aver dato forma alla soluzione generale di Produzione di merci a mezzo merci la suddetta interpretazione di Ricardo si presentò come conseguenza naturale. Per esplicita ammissione dell’autore la connessione fra il testo teorico del 1960 e l’introduzione del ’51 ai Works di Ricardo, è quindi rovesciata rispetto alla naturale successione cronologica: non è Ricardo che introduce Sraffa alla problematica del sovrappiù, ma è piuttosto Sraffa a ricondurlo in tal senso. Se così stanno i fatti, si ha ragione di scrivere che, come i 34 anni che separano i due lavori del 26 e del 60 non sono serviti a Sraffa per farsi neo-ricardiano, ma per completare la critica alla teoria neo classica (leggi marginalismo ndr.), così i 25 anni che separano l’incarico della edizione delle opere di Ricardo e la pubblicazione dell’Introduzione, non sono stati spesi nel tentativo … celebrativo di rivalutazione di un economista del passato, ma per fornire l’apparato indispensabile per una lettura dei Works del tutto coerente con la proposta contenuta in Produzione di merci a mezzo merci.16

Alla luce di queste tre citazioni, riprendo il discorso dalle proposizioni iniziali di Produzione di merci a mezzo merci analizzandole con uno sguardo che si colloca in parte al di fuori della loro natura economica:

Consideriamo una società primitiva che produce appena il necessario per continuare a sussistere. Le merci sono prodotte da industrie distinte e vengono scambiate l’una con l’altra al mercato che si tiene dopo il raccolto. Supponiamo da prima che siano prodotte due merci soltanto, grano e ferro. Entrambe sono usate, in parte per il sostentamento di coloro che lavorano il resto come mezzi di produzione … Supponiamo che nell’insieme, 280 quintali di grano (q) e 12 tonnellate di ferro(t) vengano usati per produrre 400 quintali di grano; mentre … 120 quintali di grano e 8 tonnellate di ferro per produrre 20 tonnellate di ferro. Le operazioni produttive dell’annata possono riassumerci nella tabella seguente:

280 q di grano + 12 t di ferro = 400 q di grano

120 q di grano + 8 t di ferro = 20 t di ferro.

…. Nulla viene aggiunto dal processo di produzione a quanto la società possedeva nel suo insieme.

Ciò che colpisce in questa proposizione è la sua simmetria. C’è in essa qualcosa che si richiama persino all’armonia, ben presente anche nelle opere di Wittgenstein se le si legge nella loro partitura e non nei loro significati e tenendo conto del suo approdo all’estetica.

Nel capitolo secondo, Sraffa introduce in nuovo elemento. Fino a ora, il suo modello era circolare e chiuso. Cosa accade però quando s’introduce una terza merce? La sua scelta cade sui porci:

240 q di grano + 12 t di ferro + 18 porci = 450 q di grano

90 q di grano, + 6 t di ferro + 12 porci = 21 t di ferro

120 q di grano + 3 t di ferro + 30 porci = 60 porci.17

Siamo sempre in uno stato reintegrativo, ma il cambiamento è un salto qualitativo radicale. Cambiano com’è ovvio le quantità, visto che c’è qualcos’altro da produrre ma specialmente e anche supponendo che le merci che si trovano nella parte di sinistra dell’equivalenza, quella dei mezzi di produzione (cioè le quantità previste di ciascuna merce per produrre le altre merci) non entrino tutte nella produzione di ciascuna delle altre due, la ragione di scambio può essere calcolata solo in modo triangolare e diviene 10 q di grano = 1 t di ferro = 2 porci. Ancor più: introdurre una terza merce o k merci è la stessa cosa, ma ha implicazioni notevoli e cioè che una di queste merci deve funzionare per forza anche da misura del valore delle altre. Se dunque diciamo che il valore di quella merce è uguale a 1, esisteranno k-1 proporzioni-equazioni per determinare i valori delle altre. Questo procedimento che va dal semplice al complesso, non va però inteso in senso diacronico e tantomeno lineare, perché il semplice costituisce sempre il nucleo da cui si riparte e che Sraffa elaborerà meglio nei capitoli successivi. Ciò che è decisivo in questo passaggio è che semplice e complesso non stanno in un rapporto gerarchico, ma di reciproca dipendenza; in altre parole, lo stato reintegrativo costituisce sempre il punto di partenza che si rinnova ogni anno solare. L’ulteriore deduzione Sraffa la esplicita in un capitolo successivo, le cui conseguenze però sono state ignorate dagli studiosi che si sono occupati di lui, tranne che da Claudio Napoleoni. Nel capitolo in questione, Sraffa afferma in modo perentorio che se una società produce un sovrappiù o surplus, il sistema economico diventa subito contraddittorio. Il surplus è il vero arcano maggiore dell’economia. Anche nella più perfetta società comunista il surplus sarebbe comunque un’entità difficile da maneggiare, proprio per i limiti della sua calcolabilità e dunque della sua equa distribuzione.18

Divagazione

Ho trovato la migliore rappresentazione scenica di questo limite del calcolo matematico applicato all’economia, in un racconto arabo della tradizione sufi, la cui origine si perde nel tempo. Il sufismo è una corrente particolare del pensiero islamico, fondato su narrazioni brevi, a volte brevissime e sulla matematica.19 Se per noi occidentali, infatti, quest’ultima è il linguaggio della scienza moderna o anche il modo in cui la natura parlerebbe a noi umani, per il sufismo essa è un ramo della mistica. Il racconto cui mi riferisco s’intitola L’eredità. Che cos’è l’eredità se non un surplus? Lo possiamo considerare appannaggio di un solo individuo, di una famiglia o più membri della stessa famiglia: siamo dunque in una relazione che potremmo definire microeconomica. Si potrebbe, pensare, allora, che in un microcosmo, le possibilità di misurazione, calcolo e distribuzione del surplus siano più semplici, ma come vedremo si tratta di un’illusione. Del racconto esistono diverse versioni, narrate da diversi maestri del sufismo. Ne ho fatto una sintesi narrativa che naturalmente rispetta il nucleo centrale di ordine matematico.

Un giorno un maestro sufi radunò i suoi allievi alla fine di un corso per festeggiare il lavoro compiuto. Uno di essi, però, se ne stava in disparte molto scuro in volto. Il maestro si avvicinò e gli chiese cosa avesse: “Maestro, sono triste perché nonostante il vostro insegnamento io non riesco ancora a capire chi sia un vero sufi e come si deve comportare.” Allora il maestro li radunò di nuovo tutti e disse loro che avrebbe raccontato un’ultima storia. Questa è la storia che raccontò. Una sera un maestro sufi se ne andava con il suo cammello in una zona desertica perso nei suoi pensieri, tanto perso che non s’accorse che stava arrivando la notte e che non aveva un rifugio. Preoccupato, si guardò intorno e vide in lontananza una luce che poteva essere un accampamento. Accelerò e quando fu vicino vide che era così. Tre uomini stavano discutendo in modo concitato e addirittura piangendo. Quando riconobbero in lui un maestro i tre gli fecero subito posto fra loro. “Cosa avete?” Chiese il maestro. Gli dissero di essere tre fratelli e che la causa del loro pianto era l’eredità che il padre aveva lasciato loro: “Questi 17 cammelli” disse il maggiore indicandoli “sono la causa delle nostre disgrazie perché nostro padre ha lasciato scritto che fossero divisi per metà al figlio maggiore, per un terzo al secondo e per un nono al figlio minore; ma in questo modo dobbiamo ucciderne alcuni.” Il maestro ascoltò attentamente e disse:

“In aggiunta ai vostri cammelli vi offro il mio.” I tre fratelli lo guardarono increduli, ma il maestro aveva preso un bastoncino e con esso cominciato a scrivere i numeri sulla sabbia, spiegando loro: “Così in totale sono diciotto. Il maggiore ne riceverà la metà: nove. Il figlio di mezzo ne riceverà un terzo: sei. Il minore ne riceverà un nono: due.

Mentre i fratelli si abbracciavano piangendo finalmente di gioia, il maestro si allontanò con il cammello che era rimasto come resto del calcolo.

Su questo racconto si potrebbero scrivere decine e decine di pagine, ma mi occuperò solo di quello che è strettamente necessario, anche perché la sua semplice esposizione può suggerirci da sola il motivo per cui il sufismo vedeva nella matematica una corrente della mistica piuttosto che una scienza esatta del calcolo. Il maestro usa la matematica come sistema di conto, ma fra l’entità fisica dell’eredità e cioè il produit net (il prodotto netto) costituito da 17 cammelli e lo strumento di misurazione c’era uno iato prima e c’è uno iato anche dopo. Essendo il rapporto fra i numeri scritti sulla sabbia del deserto, il vento e la notte un rapporto assai precario, i tre fratelli – dopo che il maestro si è silenziosamente allontanato – forse verso la morte visto che il deserto a notte senza un rifugio è un luogo assai inospitale – continueranno a vedere 17 cammelli e potrebbero pensare, non vedendo più il maestro, di essere stati vittima di un’allucinazione e tutto potrebbe ricominciare daccapo. Tuttavia, sarebbe accaduta la medesima cosa se il maestro fosse rimasto, perché di quel diciottesimo cammello, dopo avere fatto il calcolo, solo una cosa si poteva fare: farlo sparire.

Per concludere

C’è una parte essoterica nel percorso di Sraffa ma ce n’è una esoterica. Uno dei grandi insegnamenti del racconto sufi e anche delle proposizioni finali di Sraffa riguardanti il grano, è che la misura necessita del calcolo ma che il calcolo è fatto di resti che non sono integrabili, oppure di surplus che generano contraddizioni. In sostanza, mentre in matematica due più due fanno sicuramente quattro, nella matematica applicata ad altri campi e come mi disse una sera un simpatico ingegnere, due più due fanno quasi quattro o quattro più. Per comprendere che è proprio così basterà ricordarci di tutte le volte che abbiamo cercato di montare un mobile di una famosa casa produttrice seguendo semplicemente le istruzioni fai da te del foglio di accompagnamento e renderci conto dopo molto tentativi, che bisogna usare trapani e altri strumenti per far quadrare i conti.

L’opera di Sraffa non va vista solo come un ritorno all’economia classica – anche perché egli risale addirittura fino a Quesnay – e un rifiuto dell’aberrazione marginalista, ma come un tentativo grandioso e non importa se pienamente riuscito o meno, di fondare su basi diverse la scienza economica come strumento di riorganizzazione di una comunità, piuttosto che come semplice critica dell’economia politica capitalistica; dunque un tentativo di sottrarre l’economico al giogo capitalistico per ricondurlo nel sociale. In questo senso Sraffa a me pare si collochi nel solco di Marx, ma per andare oltre, ragionando cioè come un uomo, un pensatore e un economista che si trova già nella fase di transizione e non più solo in quella di messa punto degli strumenti di una critica dell’economia politica. Quello era stato il compito prevalente di Marx e dei primi che si posero anche il problema di coprire i vuoti o le aporie lasciate dal Moro, in primis Rosa Luxemburg. Sraffa come pensatore della transizione dentro la transizione e che rimanda anche a un concetto tornato attuale: quello di economia fondamentale, da con confondersi però con i discorsi sul fondamento fatti in precedenza. Per economia fondamentale s’intende qualcosa di molto più realistico e semplice, che troviamo per esempio in questo passaggio di Marx:

… per poter « fare storia » gli uomini devono essere in grado di vivere. Ma il vivere implica prima di tutto il mangiare e bere, l’abitazione, il vestire e altro ancora. La prima azione storica è dunque la creazione dei mezzi per soddisfare questi bisogni, la produzione della vita materiale stessa, e questa è precisamente un’azione storica, una condizione fondamentale di qualsiasi storia, che ancora oggi, come millenni addietro, deve essere compiuta ogni giorno e ogni ora semplicemente per mantenere in vita gli uomini.20

Anche l’economia di Sraffa parte dalle condizioni minime di sussistenza di una comunità e primitivo vuol dire solo questo. Quella che Sraffa indica come costante che non è sottoposta ad alcun cambiamento, è tale necessità riproduttiva o reintegrativa, che non dipende tanto dal volume dei prodotti, ma dalle scelte di una comunità e dal concetto di equilibrio e persino di armonia: quando si parla oggi di economia della cura non siamo molto distanti da questi concetti. Una seconda e più importante conseguenza del ragionamento di Sraffa riguarda proprio il tempo, ma che diviene in questo passaggio una discriminante. Che ne fosse del tutto consapevole o meno, è una questione da lasciare sullo sfondo, ma la concezione del tempo che è implicita nel ragionamento di Sraffa non è affatto neutra o neutrale, ma indica una propensione nel senso della circolarità del processo economico e non quella di una sua direzione lineare. Questa scelta, che è implicita anche nel brano di Marx tratto da l’Ideologia tedesca appena citato, non è solo una critica radicale alla concezione economica marginalista che vede invece l’attività economica come un flusso continuo dalla produzione al consumo secondo una linearità del tempo e senza soluzione di continuità. Tuttavia, la soluzione di Sraffa pone problemi filosofici di non di poco conto, dal momento che tempo lineare e tempo ciclico sono da sempre oggetto d’indagine per la filosofia; ma su questo mi fermo.

Che senso ha, tuttavia, tornare su questa vicenda novecentesca oggi, un secolo dopo questi discorsi che sembrano tutti provenire da uno stato giurassico del mondo? Chi ha avuto la pazienza di leggere fin qui forse se lo è già chiesto. Che cosa è l’economia oggi, nel dibattito pubblico? Si discute di simulazioni avveniristiche, di bit coin e altre monete virtuali, di algoritmi informatici che vengono tarati in base a criteri stabiliti da umani ma anche dall’intelligenza artificiale, il tutto governato da sofisticati calcoli logico matematici. Se si guarda alle cose da un altro punto di vista oggi l’economia non appare neppure più come appariva a Marx uno sterminato mondo di merci; o meglio, le merci continuano a circolare ma il loro flusso sembra a volte del tutto irrilevante, a meno che non s’inceppi la logistica, vero punto nevralgico che sembra sfuggire alle tre scimmiette sindacali nostrane, per esempio. La discussione pubblica però è su altro. Per chi oggi ha a che fare con l’economia come mondo a se stante e se ha dei soldi può comprare per esempio un future sul petrolio, cioè può acquistare una cosa che non avrà mai in senso fisico – un barile di petrolio. Il future è qualcosa che non esiste ma che io posso comprare oggi, per rivenderla domani: una inesistenza al quadrato, iniziata alla fine del’ottocento in un modo che oggi è ridicolmente artigianale: vendere allo scoperto cioè prima di avere comprato ciò che si venderà. Non solo, ma questa inesistenza al quadrato non è il petrolio estratto oggi ma una previsione su quello che si estrarrà nel futuro (future), magari fra un anno e che rivenderò fra cinque anni: dunque una inesistenza al cubo, ecc. ecc. Questo meccanismo finanziario che sembra ormai un automatismo è quello che insieme ad altri disastri contemporanei come il ritorno della guerra in grande stile e le emergenze climatiche, l’agricoltura sempre più inquinata, una violenza sociale diffusa indotta da uomini di potere sempre più necrofili, ci sta portando verso una soglia di non ritorno. Se l’umanità o una parte di essa si salverà e sopravvivrà a tutto questo, può essere che nel futuro post catastrofico, tornare a contare i sacchi di grano a inizio e a fine stagione piuttosto che misurare algoritmi possa tornare utile e insieme a questo anche tornare alle opere di questi uomini geniali e forse un po’ matti, caduti nel frattempo nell’oblio.

1 In Piero Sraffa, Introduzione a Ricardo, Biblioteca Cappelli, a cura di Giorgio Gattei Bologna, 1979, pag.101.

2 Giancarlo de Vivo, Nella bufera del Novecento. Antonio Gramsci e Piero Sraffa fra lotta politica e teoria critica, Castelevecchi, Roma 2017.

3 Piero Sraffa, Produzione di merci e a mezzo merci, premessa a una critica della teoria economica, Einaudi Torino 1960, introduzione dell’autore. Altrettanto importante è sottolineare come fin dal 1926, Sraffa avesse concluso il suo affondo critico nei confronti del marginalismo e cominciato a occuparsi delle teorie del valore.

4 Giancarlo de Vivo, Nella bufera del 900, Castelvecchi pp. 82-3. Tali giudizi sono paradossali e abnormi in qualche caso, smentiti da altri, ma comunque interessanti per chi voglia approfondire la questione. Alcuni misteri o presunti tali si potrebbero forse spiegare con il fatto che Sraffa godeva di un supporto famigliare che non gli venne mai meno. Le buone relazioni sociali del padre, primo rettore della Bocconi, nonché le risorse economiche, gli permettevano di condurre la sua vita senza l’assillo di trovare a tutti i costi un lavoro. Keynes fu il solo a capirlo e anche per questo gli propose un’opera monumentale come la cura degli scritti economici di Ricardo, consistente di 17 volumi. Altri giudizi mi sembrano invece del tutto fuorvianti. Negare che fra Gramsci e Sraffa esistesse un rapporto intellettuale molto intenso e non solo una grande amicizia mi sembra del tutto paradossale. Il tema esula dall’intento di questo scritto ma nel libro di de Vivo ci sono testimonianze molto forti e probanti al proposito, che si ritrovano anche nei molti libri dedicati all’argomento da altri: Vacca, Canfora, Lo Piparo e Santucci e la conversazione di Sraffa con Paolo Spriano. Infine, una recente tesi di Lucia Morra – 2023 – dell’Università di Torino, approfondisce in modo assai accurato e documentato le relazione fra Keynes, Sraffa e Ramsey; dal suo lavoro si deduce quello che mi sembrava già evidente e cioè che fra i tre è esistito eccome un intenso rapporto intellettuale, seppure segnato da convergenze, forti contrasti e talvolta bizzarrie.

5 La frase è riportata nel libro di de Vivo, nel capitolo dedicato ai rapporti fra Sraffa, Keynes e Wittgenstein.

6 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico philosophicus, traduzione di Amedeo Conte, Einaudi Torino 1962.

7 Il modo in cui Wittgenstein arrivò a questa intuizione, lo spiega egli stesso nella pagina datata 15.10.1916 dei Quaderni.

8 Nell’introduzione a Produzione di merci a mezzo merci del 1960, Sraffa ringrazia Frank Ramsey, Alister Watson e A.S. Besicovitch che:

… mi hanno aiutato in parte con la matematica. Mi corre l’obbligo però di avvertire che non sempre ho seguito i loro consigli.

Infine, a conclusione dell’introduzione Sraffa ringrazia Raffaele Mattioli:

che instancabilmente ha lavorato con me per preparare questa edizione italiana.

Se stiamo alla lettera del testo, Sraffa riconosce un ruolo a tutti coloro che lo hanno aiutato, ma c’è in questa sequenza qualche stranezza e una vistosa assenza: proprio Wittgenstein. Tale circostanza sembrerebbe smentire l’ipotesi di Gattei di un’influenza del filosofo sugli scritti economici. Assai curioso, è che Sraffa citi i tre di cui sopra solo per l’aiuto matematico che ne ebbe, senza ricordare che tutti erano anche economisti e che Ramsey era l’autore di un’opera assai importante e che Sraffa di certo non poteva ignorare, sebbene sia stata pubblicata dopo la sua morte. Impensabile che non ne avessero discusso nelle conversazioni a tre o a due. Vuol dire che non condivideva le sue tesi, ma che preferiva evitare l’argomento e una possibile polemica? Se pensiamo a Ramsey, più che non per gli altri due, la circostanza non è affatto neutrale perché egli aveva formulato una nuova ipotesi di conciliazione possibile fra il Primo e Il Terzo libro del Capitale, un tema fortemente e polemicamente dibattuto fra i marxisti. Perché Sraffa evita di parlarne? Se seguiamo tutto il suo lavoro, ci rendiamo conto che fin da allora, probabilmente, egli era convinto che si dovesse seguire una strada diversa da quella intrapresa da Ramsey. Vediamo di raccapezzarci un po’. La pubblicazione del Terzo libro de Il Capitale, nel 1894, aveva posto la teoria economica marxista di fronte ad alcuni problemi di incongruenza fra il Primo Libro e il Terzo, su cui naturalmente si era buttata la critica marginalista. Forse una delle ragioni della reticenza e di certi silenzi di Sraffa sta in una duplice volontà: non criticare esplicitamente certe scelte dell’Unione Sovietica in campo economico per non recare ulteriore danno a Gramsci, ma neppure trascurare il fatto che la pubblicazione del Terzo Libro del Capitale aveva posto problemi che attendevano una soluzione che egli cercava come gli altri, ma per altre strade e cioè risalendo proprio a Ricardo. Ramsey, invece, cercava la soluzione lungo la via indicata da Marx e cioè che occorreva trasformare le equazioni del valore in equazioni dei prezzi: soluzione che Sraffa non condivideva, ma verso la quale voleva mantenere un atteggiamento di rispetto, anche perché la morte così precoce e repentina di Ramsey lasciava ampio spazio a possibilità di revisione. Può essere che nelle conversazioni a due e a tre fossero emersi dubbi e ripensamenti. Forse ridurre il loro aiuto e in particolare quello di Ramsey alle sole questioni matematiche ma con la precisazione che non seguì tutti i loro consigli senza dirci però altro nel merito, voleva dire schivare la polemica. La cancellazione di molte fonti novecentesche da parte di Sraffa era dovuta alla necessità di occuparsi del problema senza entrare troppo nel merito di una diatriba fra economisti marxisti, che lo avrebbe esposto troppo e i cui termini, una volta compresa la soluzione individuata da Sraffa nel libro del 1960, sono a mio avviso più chiari, perché nel 1960 la sua sicurezza rispetto a una diversa soluzione del problema era ormai consolidata. Perché però la cancellazione riguarda anche Wittgenstein? La questione è assai complessa e verrà affrontata nelle conclusioni.

9 La questione dei rapporto fra Keynes e Sraffa non può essere del tutto elusa anche perché le loro relazioni furono improntate da grande stima reciproca ma anche animate da forti contrasti e una certa dose di emotività da parte di entrambi – stupefacente in Sraffa, la cui riservatezza era da tutti giudicata proverbiale. Keynes temeva le conversazioni con Sraffa e sono sufficienti alcuni giudizi per testimoniarlo. Parlando alla moglie Lydia Lopuchova, di un incontro avuto con lui nel 1933 in merito alla Teoria generale, Keynes scrive:

Piero naturalmente ha tirato fuori estenuanti difficoltà, ma per fortuna niente di grave.

E dopo un altro incontro il 18 giugno del 1934:

Anche oggi ce l’ho fatta, ma di stretta misura … riferendosi alle sei ore di discussione con Sraffa.

La rabbia con cui Sraffa, in una conversazione con Maurice Dobb definisce Keynes addirittura un reazionario la dice lunga sull’ambivalenza dei suoi sentimenti, anche perché tale giudizio è subito contraddetto dal doloroso sgomento di cui alla sua morte Sraffa si fa interprete. Come si spiega tutto ciò? La schizofrenia dei giudizi non è solo di Sraffa e non appare solo in chi si occupa di lui ma convive anche in Keynes. L’aristocratico acutissimo e sprezzante che aveva abbandonato la conferenza di Versailles sbattendo la porta e fulminato tutti qualche anno dopo con un giudizio lapidario e senza appello – Hitler è nato a Versailles – conviveva con il piccolo borghese inglese che giocava in borsa e lisciava il mondo imprenditoriale. Tutti i giudizi riportati qui sono disseminati nel libro citato di de Vivo, in particolare nel capitolo intitolato Il rapporto intellettuale fra Sraffa e Gramsci. Il materialismo storico. Per approfondire invece il ruolo che Keynes ebbe durante la conferenza di Versailles è importante il libro Lord Keynes a Versailles. Una mia riflessione su di esso si trova sulla rivista online Overleft.

10 Tale giudizio perentorio fu riferito da Amartya Sen, che tuttavia non dice per quale motivo Sraffa lo ritenesse sbagliato.

11La musica ha accompagnato tutta la vita di Wittgenstein e pur esulando dall’argomento centrale di questo scritto vale la pena di sottolinearlo almeno per un aspetto, notato anche da molti critici e cioè che le proposizioni del Tractatus si potrebbero leggere come partiture musicali

12 Figlio del deputato socialista Domenico e nipote, per parte di madre, dello statista Pasquale Stanislao Mancini si laureò in Lettere a Padova e proseguì gli studi a Firenze, dove, entrato in contatto con Prezzolini. Collaborò Giuseppe alle riviste “Leonardo” e “La Voce”. Trasferitosi nel 1912 in Inghilterra, divenne l’anno successivo professore di italiano all’Università di Cambridge, dove intrattenne relazioni di studio e amicizia con i colleghi Piero Sraffa e Ludwig Wittgenstein[2]. Fu traduttore e commentatore di Oscar Wilde, Percy Bysshe Shelley, William Shakespeare, John Keats, per editori quali Sansoni e Vallecchi. Per la collana degli “Scrittori stranieri” di Laterza tradusse nel 1914 i Drammi elisabettiani. Interventista democratico, partecipò alla prima guerra mondiale, dopo la quale si oppose al fascismo, entrando in relazione con Giovanni e Giorgio Amendola, con i Fratelli Rosselli e con Benedetto Croce, della cui filosofia fu originale divulgatore in Inghilterra e negli Stati Uniti. Fu autore di Grammatica ed estetica, tratto da «La scuola» (circa il volume di Trabalza ‘Storia della grammatica italiana’) (30 gennaio 1909). Mi sembra che Piccoli appartenga a quella schiera di intellettuali italiani – molto spesso meridionali – che hanno la caratteristica di essere al tempo stesso defilati e centrali, specialmente nel creare relazioni. Pensando a lui altri nomi si affacciano: Alberto Savinio, Mario Praz, Sibilla Aleramo, Augusto Monti , Lucio Piccolo, Michelangelo Notarianni. Sono personalità che hanno avuto un ruolo importante nella formazione di altri, oltre che essere importanti per le opere che hanno scritto.

13 Questo episodio è stato raccontato da molti, ne esistono diverse versioni e persino sulla datazione ci sono delle discordanze. La connessione da me stabilita fra la domanda e la fine delle passeggiate nel 1947, è smentita sia da altre versioni che a loro volta sono piene di rimandi ad altro e altrettante contraddizioni. Morra nella sua tesi, per esempio, retrodata l’aneddoto a un viaggio in treno del ’33, altri la collocano in altri momenti e Sraffa stesso, cui fu chiesto qualcosa al proposito, rispose di non ricordare un momento specifico ma che l’uso delle due dita sotto il mento per discutere di comunicazione non verbale era stato frequente. Il tramite sembra essere proprio Raffaello Piccoli, che in quanto napoletano era avvezzo a quel gesto e ne conosceva il senso

14 Sulla rivista Overleft, ho pubblicato un saggio dal titolo La Sfinge marxiana, dedicata proprio a Piero Sraffa. Insieme a Paolo Di Marco ho tradotto e commentato le Lezioni di Cambridge. Questo studio è diventato un libro scritto a quattro mani dal titolo La dissoluzione dell’economia politica. Disponibile su Amazon.

15 Piero Sraffa, Produzione di merci a mezzo merci, ultimo capitolo pag. 121.

16 Giorgio Gattei, Postfazione a Piero Sraffa, Introduzione a Ricardo, Biblioteca Cappelli, a cura di Giorgio Gattei Bologna, 1979.

17 Piero Sraffa, Produzione di merci a mezzo merci . pag. 4.

18 Piero Sraffa Op.cit.pag.7. In un certo senso, nell’esperimento mentale che Sraffa propone, il surplus è un elemento di disturbo che altera il funzionamento ‘normale’ di una comunità. Tuttavia, il ragionamento non va inteso superficialmente come un semplice esperimento mentale di tipo ‘pauperista’, anche se qualche seguace della decrescita potrebbe intenderlo in questo modo. Il pensiero di Sraffa è assai diverso ed è basato su un concetto di simmetria, che è certamente di tipo economico ma anche estetico. La comunità ipotizzata da Sraffa può benissimo decidere di aumentare i consumi e migliorare il proprio stato reintegrativo o di sussistenza; tanto è vero che nel modello a tre merci viene introdotto il consumo di carne (i porci) che all’inizio non esisteva. Il problema è diverso e cioè che il modello reintegrativo può essere migliorato ma sempre rispettando la simmetria fra mezzi di produzione e prodotto; al massimo possiamo prevedere sensatamente una certa quantità di scorte alimentari. Il surplus, invece è un’altra cosa, perché rompe la simmetria fra ciò che sta dalla parte sinistra delle equazioni e ciò che sta dalla parte destra. Per quanto riguarda la teoria economica applicata all’esperienza dei paesi socialisti sono importanti gli studi di Kalecki.

19 I matematici sorrideranno di certo a leggere queste note, facendo notare che nel caso del racconto non si parla neppure di matematica ma solo di aritmetica: pazienza.

20 Karl Marx L’ideologia tedesca, Opere complete on line. Il sito migliore per accedere alle opere è l’Indice archivio internet Marx-Engels. Aprendo il file Ideologia tedesca, al secondo capitolo dal titolo L’ideologia in generale e in particolare l’ideologia tedesca la citazione si trova nel quinto paragrafo. Forse è bene precisare che Marx ed Engels non scrissero mai un libro dal titolo Ideologia tedesca. Questo titolo esiste solo nelle edizioni italiane e si tratta di una collezione di scritti da opere diverse.