LE TESI SULLA STORIA DI WALTER BENJAMIN

Una parte di questa riflessione è stata già pubblicata sulla rivista online Overleft (www.overleft.it), con il titolo La speranza possibile. Alla fine ho deciso di riproporlo qui nella sua forma più estesa e con alcune modifiche al fine di accorciare quelle parti che mi sono sembrate più datate rispetto al nostro presente e invece sviluppandone altre. Data la lunghezza del testo, lo pubblico in due puntate: la prima è la pars destruens della riflessione di Benjamin e si conclude con la celeberrima nona Tesi, quella in cui compare l’Angelo della storia e ha come riferimento un quadro di Klee.

—-

Premessa

I tragici tempi di guerra che stiamo vivendo, dopo due anni di pandemia che stanno già cadendo in un eccessivo oblio, sono assai simili a quelli che spinsero Benjamin a scrivere quest’opera, che si può considerare il suo testamento spirituale. Quello che mi ha sempre colpito di tale testo, nelle diverse riletture che ne ho fatto, è la capacità del suo autore di mantenere acceso un lume di pensiero critico, di sapienza del cuore e di speranza, nel momento più buio della storia del ‘900. Rileggere oggi quelle parole e meditarle può forse aiutarci a non cadere del tutto in un senso di impotenza che sembra sovrastarci senza alcuna via d’uscita.

Introduzione

Le tesi sulla storia sono un testo estremo, scritto di getto, eppure in sintonia con una riflessione che viene da lontano, lungamente elaborata e carsica, contraddittoria e oscura in alcune parti, di una densità magmatica, i cui prodromi risalgono molto indietro nel tempo e cioè alle discussioni con Ernst Bloch da cui nacque il Frammento teologico politico del 1920.

Gli eventi tragici del biennio 1939-40 offrirono a Benjamin il contesto per giungere a una sintesi di quel percorso che va ben oltre lo scritto del ‘20. Bisogna tuttavia considerare che egli si trovava in una condizione di disperazione personale e di isolamento in quel momento. Penso che se avesse avuto il tempo di rivederle, alcune oscurità avrebbe cercato di chiarirle e del resto che si tratti di un lavoro composto in uno stato febbrile lo dimostra il continuo cambiamento nell’ordine delle tesi e le due non numerate ma indicate come Tesi A e Tesi B, aggiunte per ultime. Per di più, le versioni diverse del testo e delle traduzioni rendono ancor più complesso avvicinarsi a quest’opera. Per tale ragione seguirò un mio ordine nel commentarle e non quello delle due traduzioni italiane cui faccio riferimento, peraltro diverse anch’esse nella numerazione. Per alcuni passaggi chiave farò ricorso anche all’originale in lingua tedesca. Per non appesantire la lettura con continui rimandi alle note, indicherò nel testo a quale traduzione mi riferisco, caso per caso.1

Al grado zero della speranza

Dalla decima tesi. (traduzione einaudiana ndr).

Gli oggetti che la regola dei conventi dava in meditazione ai fratelli, avevano il compito di distoglierli dal mondo e dalle sue faccende. Il pensiero che svolgiamo qui nasce da una determinazione analoga. Esso si propone, nel momento in cui i politici in cui avevano sperato gli avversari del fascismo, giacciono a terra e ribadiscono la disfatta col tradimento della loro causa, […] di dare l’idea di quanto deve costare, al nostro pensiero abituale, una concezione della storia che eviti ogni complicità con quella a cui quei politici continuano ad attenersi.

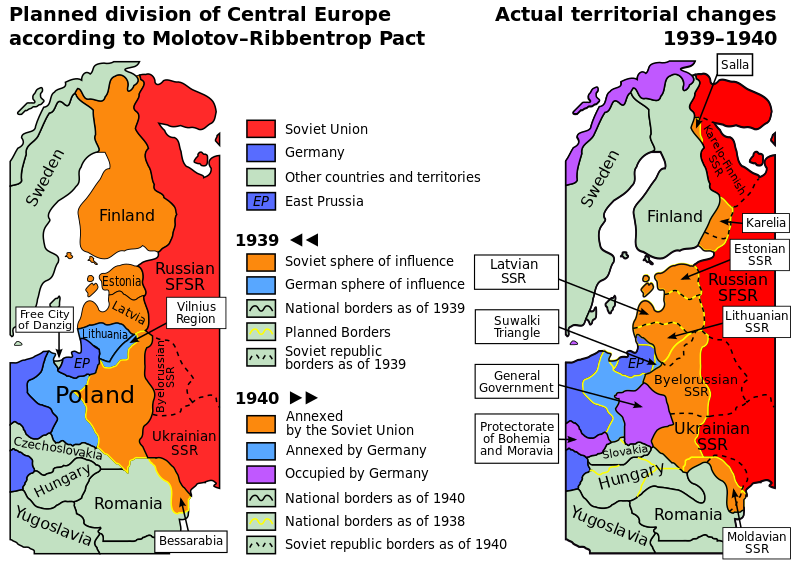

Dopo aver introdotto in alcune tesi precedenti, alcuni dei temi intorno ai quali si muove la riflessione, improvvisamente Benjamin compie qui una mossa laterale. Veniamo trasportati in una nicchia conventuale e invitati a disfarci del mondo e delle sue faccende; ma dopo aver ribadita tale necessità facendone addirittura il motivo che lo ha spinto a scrivere l’opera, ecco che, nella frase successiva, la storia rientra in scena con tutta la sua brutalità. Le tesi sono state scritte nel 1940, pochi mesi dopo la firma del patto scellerato Ribbentrop-Molotov, mentre tutta l’Europa e in particolare la Francia, dove Benjamin si trova, è sconfitta e umiliata dalla nascita del governo di Vichy. Il teatro mondano è dunque sempre presente e incombente quanto mai. Egli lo ricorderà quasi in ognuna delle Tesi che il contesto è quello. Nazismo e Fascismo trionfano ovunque, il 10 giugno del 1940 anche l’Italia era entrata in guerra; dall’altro c’è lo smarrimento del fronte antifascista. Portandoci in una nicchia conventuale, Benjamin non ci sta dunque invitando a una fuga dalla realtà, ma a tentare la strada di una sua comprensione più profonda. Niente però è più salvo della prassi precedente quel momento, compresi certi sodalizi che sono stati anche i suoi. In quei politici e in quei partiti nulla può essere riconosciuto come speranza e occorre avere il coraggio di voltare loro le spalle: è uno scenario che conosciamo benissimo anche noi oggi.

La regola della meditazione conventuale è un togliersi dalla lettera della storia e il farlo implica accettare il prezzo che comporta il rifiuto di colludere con il modus operandi di poco prima; tale prezzo, tuttavia, non è tanto la brutalità degli eventi in sé e neppure la propria solitudine soltanto, ma prima di tutto un affrancarsi dal proprio pensiero abituale precedente. Come sopportare tutto ciò? La regola conventuale suggeriva di farlo con oggetti che hanno il compito di distogliere e distrarre: cose qualunque, che ognuno di noi può trovare anche oggi dove meglio crede. Ciò che distrae aiuta a pagare quel prezzo perché lo rende sopportabile nel tempo e questo crea una nuova abitudine che distoglie dai trucchi del pensiero precedente, la cesura, un tempo nel quale anche Benjamin aveva collocato una speranza che si è trasformata in un’illusione. Qual è tuttavia la concezione della storia cui allude la parte finale della tesi e con cui non bisogna colludere? Lo storicismo; ma si tratta di un termine convenzionale e tecnico che può essere frainteso e che di per sé non risponde alla necessità impellente di gettare l’allarme in un momento tragico della storia europea. Nella tesi ottava troviamo una sua maggiore concretizzazione:

La tradizione degli oppressi c’insegna che lo “stato d’emergenza” in cui viviamo è la regola. Dobbiamo giungere a un concetto di storia che corrisponde a questo. Allora ci starà davanti, come nostro compito, di suscitare il vero stato d’eccezione […]. Lo stupore per le cose che noi viviamo e sono “ancora” possibili nel ventesimo secolo è tutt’altro che filosofico. Non è all’inizio di alcuna conoscenza, se non di quella che l’idea di storia da cui proviene non sta più in piedi. (traduzione einaudiana ndr)

Lo storicismo assume qui un volto, non ancora del tutto definito, ma alcuni lineamenti iniziano a palesarsi. Il soggetto della frase iniziale – la tradizione degli oppressi – ci permette di capire che lo stato d’emergenza (der ”Ausnahmezustand“) di cui scrive Benjamin non è lo stato d’eccezione (der Ausnahmetatbestand) di Karl Schmitt, di cui si parla molto in quegli anni. Per i dannati e le dannate della terra lo stato d’emergenza è regola sociale costante e non ingegneria istituzionale di un momento. La vera eccezione sarebbe, seguendo il ragionamento di Benjamin, il rovesciamento della normalità oppressiva ed è questo l’obiettivo cui dovrebbe tendere chi vuole modificare lo stato di cose presenti. Per poterlo fare, tuttavia, occorre prima di tutto liberarsi di un’idea di storia, quella che possiamo riassumere in una frase tipica che avremo sentito centinaia di volte in momenti diversi delle nostre vite: “Ma come, succedono ancora queste cose nel 2023?”. Tale sgomento, come afferma Benjamin, non apre ad alcuna conoscenza, ma la impedisce. La storia lineare o a spirale che sia, ma sempre orientata secondo la freccia del tempo e sempre in senso progressista è il bersaglio di questa tesi e lo sarà in altre, una in particolare, la settima.

Tesi settima. Traduzione da L’ospite ingrato.

Foustel de Coulange raccomanda, allo storico che vuole rivivere un’epoca, di togliersi dalla testa tutto ciò che sa del corso successivo della storia. Meglio non si potrebbe designare il procedimento con il quale il materialismo storico ha rotto. È un procedimento di immedesimazione emotiva. La sua origine è l’ignavia del cuore, l’acedia, che dispera d’impadronirsi dell’immagine storica autentica, che balena fugacemente. Per i teologi del Medio Evo essa era il fondamento originario della tristezza. Flaubert, che ne aveva conoscenza, scrive: “Poche persone indovinerebbero fino a che punto bisogna essere tristi per resuscitare Cartagine”. La natura di questa tristezza diventa più chiara se ci si chiede con chi poi propriamente s’immedesimi lo storiografo dello storicismo. La risposta suona inevitabilmente: con il vincitore. […] L’immedesimazione con il vincitore torna perciò sempre a vantaggio dei dominatori di turno. Con ciò, per il materialista storico si è detto abbastanza. Chiunque abbia riportato fino ad ora vittoria partecipa al corteo trionfale in cui i dominatori di oggi passano sopra quelli che oggi giacciono a terra. Anche il bottino, come si è sempre usato, viene trasportato nel corteo trionfale. Lo si designa come il patrimonio culturale. Esso dovrà tener conto di avere nel materialista storico un osservatore distaccato. Infatti, tutto quanto egli coglie, con uno sguardo d’insieme, del patrimonio culturale, gli rivela una provenienza che non può considerare senza orrore. Tutto ciò deve la sua esistenza non solo alla fatica dei grandi geni che l’hanno fatta, ma anche al servaggio senza nome dei loro contemporanei. Non è mai un documento della cultura senza essere insieme un documento alla barbarie. E come non è esente da barbarie esso stesso, così non lo è neppure il processo di trasmissione per cui è passato dall’uno all’altro. Il materialista storico quindi, ne prende le distanze da esso nella misura del possibile. Egli considera suo compito spazzolare la storia contropelo.

Il pregio di questa tesi è di essere chiara, oltre ogni dubbio ragionevole; ma tale chiarezza ne aumenta la complessità. Prima di commentarla tuttavia, è necessario una messa in guardia sull’uso del termine materialismo storico che appare in essa e in quella precedente, come antidoto allo storicismo e il cui compito – assai impegnativo – sarebbe quello di spazzolare la storia contropelo. Opportuno è leggere subito la prima tesi che si trova in nota, per comprendere che forse Benjamin non sta dicendo ciò che superficialmente appare2.

Stalin e Molotov

Al centro della tesi, c’è quell’autentico cammeo incastonato nel mezzo, la citazione di Flaubert: resuscitare Cartagine! Perché questa citazione così sorprendente? Cosa significa? La scelta di Flaubert e di Benjamin cade su una città simbolo di una sconfitta ingiusta, atroce e persino gratuita.3 Tuttavia, rimane un dubbio: in che cosa possiamo trovare utilità o consolazione nel resuscitare Cartagine nel ventunesimo secolo? Per farlo bisogna arrivare in fondo a una tristezza abissale, cioè una tristezza senza scopo e altrettanto gratuita quanto l’amore disinteressato e non orientato al possesso: perché anche nell’ingiustizia della storia esistono gradazioni diverse. Si può essere tristi a metà di fronte a certe situazioni del passato, ma solo se si riesce a provare una tristezza che le comprende tutte le ingiustizie, allora si può voler resuscitare Cartagine; o forse anche Troia, cioè due entità per le quali è difficile provare un’empatia che serva a uno scopo. E invece è proprio questo che il filosofo suggerisce di fare, in un modo che può apparire paradossale, ma che lo diventa di meno se leggiamo la dodicesima tesi, liberandola da alcuni aspetti datati.

Il soggetto della conoscenza storica è […] la classe oppressa che lotta […]. Questa coscienza che si è fatta ancora valere per breve tempo nella Lega di Spartaco, fu da sempre scandalosa per la socialdemocrazia, che nel corso di tre decenni è riuscita a cancellare del tutto il nome di un Blanqui […]. Essa si compiacque di assegnare alla classe operaia il ruolo di redentrice delle generazioni future […]. La classe disapprese, a questa scuola, tanto l’odio quanto la volontà di sacrifico. Entrambi, infatti, si alimentano dell’immagine degli antenati asserviti, non all’ideale dei discendenti liberati.

La Lega di Spartaco è la speranza precedente che Benjamin non rinnega ma che appartiene al passato, come peraltro la socialdemocrazia cui egli non ha mai riservato alcun credito. L’importanza della tesi sta nel rovesciamento di un luogo comune consolidato: è l’immagine degli antenati oppressi e non quella delle generazioni future e di un futuro di cui nulla sappiamo e possiamo sapere, che può spingere all’indignazione e alla lotta. La tesi è certamente sconcertante, ma Benjamin la riempie di concretezza e di esemplificazioni, disseminate in modo non sempre consequenziale, ma che alla fine permettono una ricostruzione del suo pensiero. Si può ritornare ora alla tesi precedente con ben altra cognizione di causa e possibilità di comprendere quanto sia radicale la critica di Benjamin allo storicismo e come egli intende tale parola, che perde nelle sue riflessioni quelle connotazioni tecniche che pure ha del tutto legittimamente per uno storico di professione, per assumerne altre. Lo storicismo per Benjamin significa in prima istanza identificarsi con tutti i vincitori, facendo propria la finzione di scorporare il cosiddetto patrimonio culturale dalle condizioni materiali e di oppressione che lo hanno reso possibile. Tale finzione si avvale dell’immedesimazione emotiva con il vincitore e dell’acedia, cioè l’ignavia del cuore.4 La sua non è soltanto una critica del modello eroico, cioè della storia rappresentata come una sfilata di eroi, quasi sempre e solo uomini peraltro. Affermare che ogni documento di civiltà è anche un documento di barbarie, rompe qualsiasi sudditanza basata sulla continuità storica e, pur sapendo egli stesso che non è possibile raggiungere questo obiettivo in senso assoluto (Il materialista storico quindi, ne prende le distanze da esso nella misura del possibile), questa è l’unica strada che permette di creare uno spazio mentale vuoto o quasi vuoto, nel quale collocare l’ipotesi di una speranza possibile. Le radici recenti di questo capovolgimento si trovano negli scritti appena precedenti cioè “le tesi”.5 Ripensando al discorso intorno allo stato di emergenza, ecco come in un passaggio della terza Tesi troviamo una prima e importante implicazione.

Il cronista che racconta gli avvenimenti, senza distinguere fra grandi e piccoli, tiene conto della verità che per la storia nulla di ciò che è avvenuto deve essere mai dato per perso.

In sostanza, nella storia non vi può essere niente che sia minore rispetto ad altro: è solo la selezione fatta dal vincitore che crea tale illusione ottica ed è solo distanziandosi dall’appiattimento storicista che ne deriva, che si colgono invece i rilievi, le increspature, le cesure, le figure considerate minori. Sempre nella terza tesi Benjamin fa un elogio dei cronisti medioevali, proprio perché non distinguevano fra grandi e piccoli eventi, ma registravano – per quanto potevano – tutto.6 Comunque, occorre chiarire subito che tali affermazioni non preludono a una riscrittura consolatoria della storia dalla parte degli sconfitti o dei perdenti: non è questo che Benjamin intende dire. Decidere di non far parte del coro e di non salire sul carro che accompagna il vincitore, non significa un generico ed empatico stare dalla parte delle vittime. Lo aveva già chiarito in una tesi già citata dove è la classe che lotta – noi potremmo dire il soggetto o i soggetti che lottano e resistono – ad avere titoli per rileggere la storia contropelo: non basta essere dei generici oppressi che se ne stanno tranquilli nella loro oppressione. Benjamin non è un cripto cristiano, tanto meno un cattolico e se la teologia ha uno spazio nella sua riflessione, essa è tutt’altra. Il suo affondo nei confronti della morale protestante e la sua radicale critica a Max Weber li troviamo in un passaggio dell’undicesima tesi:

[…] La vecchia morale protestante del lavoro festeggiava, in forma secolarizzata, la sua resurrezione fra gli operai tedeschi […].

Ciò cui allude Benjamin non è solo una filosofia della storia, ma è lavoro salariato scambiato per lavoro tout-court e considerato come appendice allo sviluppo tecnico positivo in sé: la negazione che questo abbia anche un valore politico, cioè di essere una strada verso l’emancipazione, è decisiva per comprendere quanto Benjamin afferma subito dopo.

Nel miglioramento del lavoro sta la ricchezza. Questo concetto volgar marxistico non si sofferma a lungo sulla questione di come il prodotto del lavoro agisca sui lavoratori stessi finché essi non ne possono disporre: vuol dire tener conto solo dei progressi nel dominio della natura, non dei regressi della società. […] Confrontate con questa concezione positivistica, le fantasticherie che tanto hanno contribuito alla irrisione di Fourier mostrano di avere un loro senso profondamente sano. Secondo Fourier il lavoro sociale ben organizzato, avrebbe avuto come conseguenza che quattro lune illuminassero la notte terrestre, il ghiaccio si ritirasse ai poli, il mare avrebbe perso la salinità e gli animali feroci si ponessero al servizio degli uomini. Tutto ciò illustra un lavoro ben lontano dallo sfruttare la natura, ma di sgravarla delle creazioni che, in quanto possibili, sono sopite nel suo grembo. Al concetto corrotto di lavoro appartiene come suo complemento quella natura che, come ha detto Dietzgen: “è là gratuitamente”.

L’occhio di Benjamin vede qui davvero lontano: non neutralità della scienza e saccheggio della natura, falso progressismo che si traduce in regresso della società sono i nostri scenari quotidiani, ottant’anni dopo queste parole. La conclusione ci dice però qualcosa di più e cioè che la natura non è gratis, un concetto con il quale ci troviamo decenni dopo a fare i conti in modo drammatico.7 Che dire però del paradossale elogio di Fourier? Prima di tutto che non si tratta di un paradosso, ma se mai di un uso del medesimo per arrivare a indicare altro. Ciò che importa ed è decisivo nella citazione di Fourier, aldilà delle bizzarrie che lo hanno reso famoso, è l’affermazione finale di Benjamin e cioè che le sue ipotesi, per quanto strampalate, esprimono una filosofia di fondo che è sana e cioè che rispetto alla natura il lavoro utile è quello che fa prevalentemente da levatrice a ciò che si trova già nel suo grembo. La sintesi che possiamo trarre da questo accostamento analogico è che la più strampalata ma sana fantasticheria è di gran lunga preferibile a qualsiasi progressismo impregnato di positivismo e di spregiudicatezza tattica senza etica alcuna. Alla luce di tutto ciò e proprio perché questa critica covava da tempo, si può ora commentare la prima Tesi, la sola che in tutte le versioni si trova sempre al primo posto.

Si dice che esistesse un automa costruito in modo tale da reagire ad ogni mossa del giocatore di scacchi con una contromossa che gli assicurava la vittoria. Un manichino vestito da turco, […] sedeva davanti alla scacchiera […] In verità, c’era seduto dentro un nano gobbo, maestro nel gioco degli scacchi, che guidava per mezzo di fili la mano del manichino. Un corrispettivo di questo congegno si può immaginare per la filosofia. Vincere deve sempre il manichino detto “Materialismo storico”. Esso può competere senz’altro con chiunque se prende al suo servizio la teologia, che oggi […] è piccola e brutta e tra l’altro non deve lasciarsi vedere.

È per tutti i commentari la tesi più oscura ed enigmatica. Il racconto ce la rende più ostica, ma comincia a esserla meno se ci sintonizziamo sullo stile della sua scrittura. Benjamin usa l’apologo e persino la parabola e l’accostamento analogico, lo ha fatto in tutte le tesi; ma lascia sempre un vuoto nel mezzo, in questa tesi particolarmente vistoso. Non mi soffermerò in questo momento sul retroterra ebraico di questo tipo di scrittura. Fra la fine del racconto-aneddoto e la conclusione della tesi c’è uno iato, sebbene introdotto da una frase – Un corrispettivo di questo congegno si può immaginare per la filosofia – dalla quale non possiamo tuttavia immaginare ciò che seguirà e che a una prima lettura è sorprendente. Cosa c’entra il manichino vestito da turco con il “materialismo storico”? Nominandolo espressamente Benjamin ci avverte che non sta usando una metafora – nella sua scrittura non vi è quasi mai posto per la metafora – bensì una complessa catena di similitudini. Come il nano gobbo seduto nel manichino costituisce il trucco meccanico per ingannare il pubblico, così la teologia, rimpicciolita rispetto ai secoli precedenti, si è insinuata nel materialismo storico, che Benjamin mette fra virgolette, facendone una macchinetta per avere sempre ragione, qualunque siano le scelte compiute, dal momento che sarebbe in linea con il solco deterministico della storia. Questa tesi, nei commentari, viene considerata come la sua radicale critica allo stalinismo e allo scellerato patto Ribbentrop-Molotov. Non vi è dubbio su questo, tuttavia cercherò di leggere le sue parole, oltre quel contesto perché la parte veramente interessante della tesi, è il nesso che egli stabilisce fra il trucco del manichino e la teologia che secondo Benjamin ha inquinato l’illuminazione materialista e profana di cui aveva scritto nel saggio sul Surrealismo del 1929.8 Anche in questa critica c’è da considerare un doppio aspetto: nell’immediato è una critica al Diamat staliniano come forma perniciosa di mistica materialista e spregiudicatezza senza alcuna etica, ma tale giudizio si estende come vedremo fino a comprendervi il falso progressismo nei suoi diversi aspetti.

La tesi nona, commentata e celeberrima quanto mai, suggella e chiude quella che considero la pars destruens del ragionamento di Benjamin e ci permette di andare oltre.

Tesi nona.

C’è un quadro di Klee che si chiama Angelus novus. Vi è rappresentato un angelo che sembra in procinto di allontanarsi da qualcosa su cui ha fisso lo sguardo. I suoi occhi sono spalancati, la bocca aperta, e le ali sono dispiegate. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Là dove, davanti a noi, appare una catena di avvenimento, egli vede un’unica catastrofe che ammassa incessantemente macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e riconnettere i frantumi. Ma dal paradiso soffia una bufera, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che l’angelo non può più chiuderle. Questa bufera lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui egli volge le spalle, mentre cresce verso il cielo il cumulo di macerie davanti a lui. Ciò che noi chiamiamo progresso è questa bufera.

Hugo Simberg, L’angelo ferito, 1903

1 Le traduzioni italiane di cui mi sono servito sono: Angelus novus, tascabili Einaudi a cura di Renato Solmi e un saggio di Fabrizio Desideri: la mia edizione è quella del 1995. La seconda è Walter Benjamin Testi e commenti, Quaderno N.3 de L’ospite ingrato, Periodico del centro studi Franco Fortini, a cura e commento di Gianfranco Bonola, Quodlibet 2013: questa edizione riporta anche le tesi finali che mancano nel testo einaudiano. Il testo in originale tedesco è quello dei Manuskript Hanna Arendt, che si trova anche in rete ed è corredato dalle fotocopie del manoscritto di Benjamin con le sue correzioni. Il titolo completo è: Walter Benjamin über den Begrieff der Geschichte. In questa stesura, mancano alcune tesi che verranno aggiunte più tardi e che si trovano invece nelle due traduzioni in italiano. Soltanto la prima tesi è numerata sempre così anche negli originali.

2 Questa dell’uso continuo dell’espressione materialismo storico nelle tesi è una contraddizione o almeno un’aporia non chiarita dal filosofo. Riservandomi di tornare successivamente su questo problema niente affatto minore, mi limito a porre in evidenza come l’espressione abbia almeno due significati diversi, ma si riferisca anche a due oggetti filosofici in diversi. Ecco di seguito la prima tesi nella traduzione da “L’ospite ingrato”: È noto che sarebbe esistito un automa costruito in modo tale da reagire ad ogni mossa del giocatore di scacchi con una contromossa che gli assicurava la vittoria. Un manichino vestito da turco, […] sedeva davanti alla scacchiera […]. In verità, c’era seduto dentro un nano gobbo, maestro nel gioco degli scacchi, che guidava per mezzo di fili la mano del manichino. Un corrispettivo di questo congegno si può immaginare per la filosofia. Vincere deve sempre il manichino detto “materialismo storico”. Esso può competere senz’altro con chiunque se prende al suo servizio la teologia, che oggi […] è piccola e brutta e tra l’altro non deve lasciarsi vedere. Questa tesi verrà meglio commentata successivamente nel testo.

3 Naturalmente il mio giudizio, così estremo, non è un giudizio da storico. Tuttavia, proprio per rimanere in sintonia con Benjamin e per non sottoscrivere il romanissimo Carthago delenda est, ricordare le alternative che pure furono prese in considerazione, non significa fare la storia con i se, ma rifiutare appunto l’immedesimazione deterministica con il vincitore. Il determinismo assoluto non riguarda il futuro come non riguarda il passato che era pur sempre il futuro di una volta.

4 Il concetto di immedesimazione emotiva è assai importante nell’economia del pensiero benjaminiano e le sue premesse si trovano nel saggio Che cosa è il teatro epico, scritto nel 1939. Prendendo come esempio virtuoso il teatro di Brecht, il filosofo mette in evidenza la differenza sostanziale che esiste fra immedesimazione emotiva con l’eroe, che porta alla catarsi aristotelica, e l’immedesimazione con la situazione in cui l’eroe è coinvolto. Quanto all’acedia del cuore, penso che il bersaglio sia l’etica protestante e la sua mancanza di empatia, essendo collocata del tutto nella coscienza individuale e in un rapporto diretto e personale con Dio e la Grazia.

5 Questi saggi sono stati raccolti nell’edizione italiana einaudiana dal titolo L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Anche il sottotitolo è importante: Arte e società di massa. La scelta editoriale può essere giudicata arbitraria sotto molti aspetti, prima di tutto per una questione di datazione, ma permette di osservare da vicino una parte del lavorio che porterà alle Tesi. Il tema di quei saggi assemblati dalla casa editrice e tradotti da Filippini è la cultura di massa. Piccola storia della fotografia è del 1931, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica e il saggio su Fuchs sono del ’36-’37 e sono quelli che affrontano più direttamente il tema principale e cioè la nascita della cultura di massa. Che cosa è il teatro epico è del 1939. Fra le pieghe dei cinque saggi assemblati, e specialmente in alcune note al testo, è possibile trovare le radici prossime di una critica allo storicismo, che investe prima di tutto i prodotti della cultura e che approderà, nelle Tesi, alla storia.

6 Forse non è del tutto un caso che siano stati proprio degli storici medioevalisti a fondare in pieno ‘900 una scuola come Les Annales che assegna un ruolo prioritario alla storia materiale e alla vita quotidiana. Del resto, anche la ricerca di Gramsci, più o meno negli stessi anni, è orientata alla ricostruzione della cultura popolare, delle strutture materiali dell’esistenza e del folklore.

7 Citerò due passaggi da Dialettica della natura di Engels per la loro assonanza con le affermazioni di Benjamin e anche perché il concetto di lavoro in esse non ha nulla a che vedere con l’espressione lavoro salariato: […] noi non la dominiamo (la natura ndr) […] come chi è estraneo ad essa, ma le apparteniamo come carne sangue e cervello e viviamo nel suo grembo: tutto il nostro dominio sulla natura, consiste nella capacità, che si eleva al di sopra delle altre creature, di conoscere le sue leggi e di impiegarle in modo appropriato […]. Ma quanto più ciò accade, tanto più gli uomini sentiranno, anche sapranno, di formare un’unità con la natura, e tanto più insostenibile sarà il concetto assurdo e innaturale, di una contrapposizione fra spirito e materia, tra uomo e natura, tra anima e corpo, che è penetrato in Europa dopo il collasso del mondo dell’antichità classica e che ha raggiunto il suo massimo sviluppo nel cristianesimo. Ma se è stato necessario il lavoro di millenni sol perché noi imparassimo a calcolare gli effetti naturali più remoti della nostra attività rivolta alla produzione, la cosa si presentava come ancor più difficile per quanto riguarda gli effetti sociali di quelle attività. […] Che cos’è la scrofola di fronte agli effetti che provocò sulle condizioni di vita delle masse popolari di interi paesi il fatto che i lavoratori fossero ridotti a cibarsi di sole patate? […]

L’interrogativo di Engels è retorico. La scrofola è simmetricamente il risultato di quel progresso nell’uso intensivo della coltivazione di patate che genera il regresso della società, come ha scritto Benjamin nel passaggio citato. Il secondo passaggio di Engels è tratto dal nono capitolo:

[…] Perché la mano non è solo l’organo del lavoro, è anche il prodotto del lavoro […] e con l’adattamento alle nuove operazioni, grazie all’eredità rappresentata dallo speciale sviluppo dei muscoli, dei legamenti e, sul lungo periodo, anche delle ossa. Grazie, inoltre, all’impiego ogni volta rinnovato di questi strumenti ereditati, ma soggetti a nuovi miglioramenti con operazioni sempre più complicate, la mano umana ha raggiunto quell’alto grado di perfezione che ha reso possibili la pittura di Raffaello, le statue di Thorwaldsen, la musica di Paganini.

8 La citazione occupa una parte importante nella strategia discorsiva di Benjamin, in tutte le sue opere, ma va pure chiarito in modo preliminare che il suo atteggiamento è lontano dal citazionismo postmoderno. Il filosofo anticipa molti temi tipici del postmodernismo, ma non cede alla lettera del medesimo. Le citazioni di Benjamin sono sempre degli exempla emblematici che permettono all’interlocutore di aderire o dissentire, ma prima di tutto di comprendere e non in astratto, quanto egli afferma, ma di collocarlo in una dimensione di concretezza e verificabilità. Siamo lontani anni luce dal procedimento post moderno la cui filosofia – non sempre espressa – è che la cultura sia solo citazione, cioè auto contemplazione narcisistica del passato e sfoggio di erudizione basato sul wit, parola che si può interpretare in molti diversi modi ma sempre gravitanti intorno alla brillantezza salottiera e discorsiva. Benjamin non ha mai compiuto questo passo, anche se sa vedere molto lontano: egli è un anticipatore del postmoderno, nel senso che ha visto prima di altri molte sue caratteristiche. La forza degli exempla di Benjamin sta nell’essere la concretizzazione di quella immagine che balena per un solo attimo nella storia e che deve essere afferrata e salvata, perché rompe il continuum dello storicismo. La citazione è dunque emblematica se evoca un balenìo del passato da riscattare nell’adesso: Resuscitare Cartagine per esempio, o cogliere nella vicenda storica dello schiavo Spartaco ciò che chiede oggi il proprio riscatto.