WALLACE STEVENS: LA POESIA SFIDA IL PENSIERO

Le Notes toward a supreme fiction (Note verso una finzione suprema) sono una meditazione in versi scritta nel 1942. L’opera è suddivisa in tre parti, intitolate: It must be abstract (Deve essere astratta), It must change (Deve cambiare) e It must give pleasure (Deve dare piacere.) Queste tre sezioni sono a loro volta suddivise in dieci stanze di 21 versi ciascuna suddivisa in sette terzine. Non sono esperto di numerologia, ma diversi critici hanno sottolineato la non casualità di tali scelte. Alle tre sezioni indicate avrebbe dovuto seguirne una quarta dal titolo It must be human (Deve essere umana), che il poeta non scrisse.

La metrica è solenne, il tono è alto: sono tutti blank verse, a volte maggiorati di un piede. È la misura più classica della poesia inglese, paragonabile all’endecasillabo, nel quale spesso Stevens sconfina, peraltro. L’uso della terzina, poi, con il suo andamento concatenato che ricorda anche il passo lento e costante di un viaggiatore che s’incammina verso una meta, sono una spia ulteriore dell’intenzione del poeta. Il richiamo dantesco è presente nel testo, ma non dobbiamo intenderlo in senso metafisico, né come citazionismo. Le Note, come ben afferma Nadia Fusini nel suo studio dedicato a quest’opera, sono una vera e propria quête, cioè un viaggio iniziatico, la cui meta però non sono le altezze del paradiso, ma quello che Stevens definirà come Canto della terra.28 L’anno in cui il poema è stato composto è per gli Usa la fine dell’illusione di star fuori dal conflitto mondiale: dopo Pearl Harbour i preparativi sono divenuti frenetici e le ultime resistenze della popolazione sono cadute. Non vi è una traccia diretta degli eventi storici nel poema – Stevens lo farà in un altro testo – ma se si torna al discorso dei due leoni, della necessità cioè che il leone del liuto non sia una pura fantasticheria ma un severo confronto con la pressione esercitata dal leone del reale, forse non è causale che la meditazione probabilmente più alta dell’intero percorso compiuto dal poeta, si collochi proprio in quel momento storico. L’inizio e cioè i primi sei versi della prima sezione indicano il tema del poema:

/Begin, ephebe, by perceiving the idea/Of this invention, this invented world,/The inconceivable idea of the sun.//You must become an ignorant man again/And see the sun again with ignorant eye/And see it clearly in the idea of it.//

(/Comincia, o efebo, col percepir l’idea/Di questa invenzione, questo mondo inventato,/L’inconcepibile idea del sole.//Devi tornare l’uomo ingenuo che eri/E vedere il sole con occhio ingenuo/ E vederlo chiaramente nell’idea.//)

Tale invocazione, non si rivolge alla musa o a figure trascendentali, ma a un efebo, immagine di una verginità dello spirito, tendenzialmente ermafrodito. Continuando sempre con la prima sezione e sempre rivolto all’efebo Stevens scrive:

/Never suppose an inventing mind as source/Of this idea not for that mind compose/ A voluminous master folded in his fire.//How clean the sun when seen in its idea/Washed in the remotest cleaness of a heaven/That has expelled us and our images …/

(/Non supporre mai una mente che crea all’origine/Dell’idea non creare per quella mente un ingombrante/Padrone avvolto in lingue di fuoco.//Com’è terso il sole se visto nell’idea/Purificato nella remota chiarità di un cielo/Liberatosi delle nostre immagini e di noi …//) 29

È solo tornando all’idea originaria del sole, che noi possiamo vederlo nella sua essenza, senza caricarlo di simboli o di idee che l’umano ha elaborato intorno alla stella: torna in questi versi una eco dell’ottava sezione di Sunday Morning.

Il tema è la meditazione sulla poesia, i suoi strumenti, il suo valore conoscitivo e il suo ruolo nella contemporaneità. La polarità immaginazione-realtà è qui in seconda linea perché la necessità primaria è porsi di fronte all’oggetto sgombri da ogni pregiudizio o idea precedente: questo il senso dell’esortazione a tornare ingenuo, rivolta all’efebo.30 È ancora una volta il tema dell’ultima sezione di Mattino domenicale, che da meditazione finale di quel percorso, diventa nelle Note punto di partenza. In Stevens, come dice ancora Nadia Fusini:

Il senso si costruisce così, per insistenza, ripetizione, ritorno31

Tuttavia un altro elemento va considerato oltre a questi: si tratta delle variazioni che il poeta introduce ogni volta che ritorna ai luoghi topici della sua poesia, variazioni che con il tempo non solo chiariscono sempre di più, con apporti continui di senso, la ricchezza della sua trama poetica, ma che diventano delle vere e proprie metamorfosi in atto. È quest’ultima caratteristica che diviene essenziale anche per chi legge: abbiamo sì la sensazione di tornare sempre laddove siamo già stati, ma il procedimento decreativo di Stevens non è una tela di Penelope, è una costruzione che si modifica ogni volta senza mai buttare via tutto quello che si era raggiunto in precedenza, ma conservandone invece una parte per trasformarla. Si tratta piuttosto di liberarsi di volta in volta delle scorie, salvando però il nucleo centrale dell’intuizione. Tale procedimento non porta all’accumulo, ma alla necessità di cambiamento che viene indicata nella seconda sezione delle Note (It must change). Torniamo però alla prima sezione intitolata Deve essere astratta. L’idea di astrazione, in Stevens, va intesa diversamente da come normalmente si pensa a questa parola, specialmente in relazione alla filosofia. Il poeta esorta l’efebo a liberarsi, nel guardare il sole, di tutte quelle ombre della lingua e del pensiero che impediscono alla visione di afferrarne la prima idea, l’idea originaria del sole. Piuttosto che di astrazione, siamo qui in presenza di un procedimento di spoliazione o rarefazione progressiva, di un invito a sospendere tutte le affermazioni fatte intorno alle cose reali, così da poterle vedere nella loro nuda essenza. È solo quando avremo tolto questi orpelli del pensiero, le scorie di cui si è detto più sopra, che – secondo Stevens – la realtà si risveglierà, al di là di ogni metaforica evasione; le cose, allora, cominceranno a parlare la loro lingua, a risuonare della loro musica: è il canto della terra.

Lo stile stevensiano, fatto di ripetizioni e accostamenti paratattici, ci permette d’introdurre un discorso che riguarda la tradizione. Vi sono concetti e parole che hanno una storia e anche un peso, se noi accettiamo di considerare il punto di vista di una tradizione che si estende a tutte le civiltà poetiche. Per rimanere in occidente, un lessico apparentemente così comune come quello usato da Stevens (il sole, il giorno e la notte), può essere accolto da uno sguardo ingenuo solo se si libera delle troppe costruzioni di senso. Le parole chiave di questa prima sezione girano intorno al tema dell’idea prima, dell’origine, su cui grava il peso della storia, ma anche quello della nostra semplice presenza di umani in un mondo che non è solo nostro. A volte il pensiero poetante di Stevens sfugge nella meditazione pura, non sempre facile da seguire, creando immagini concettuali sorprendenti e a volte oscure, che sfociano però sempre in soluzioni che creano nuove immagini di grande limpidezza espressiva. Così nella quarta stanza Adamo è già padre di Cartesio, nel senso che la razionalizzazione matematico geometrica del mondo inizia già nell’Eden e quanto agli umani:

We are the mimics. Clouds are padagogues//… (/Noi siamo i mimi. Le nuvole i nostri maestri./) 33

L’umano turba l’idea prima e svolge un ruolo ambivalente che tormenterà il poeta per tutta la vita. Nella chiusa della quinta stanza, seppure con un tono ironico, la presenza dei sapiens sapiens rompe l’equilibrio naturale:

/These are the heroic children whom times breeds//Against the first idea – to lash the lion,/Caparison elephants, teach bears to juggle//…

(/Questi sono i giovani eroi che l’epoca genera//Contro la prima idea – per frustare il leone/Bardare l’elefante, domesticare l’orso nel circo.//) 34

Gli umani come progetto sbagliato della natura? Ci sono scienziati che lo sostengono, ma vennero tutti dopo.

Tuttavia, nella settima stanza, il destino degli umani si muta in qualcosa di diverso, cioè in un accesso possibile che sa ancora aprirsi a quell’andare fortuito verso le cose, che metta fra parentesi la ragione; allora:

/The truth depends on a walk around a lake … (/La verità dipende da una passeggiata/intorno al lago…)

e nella chiusa della medesima:

/Perhaps there are moments of awakening./Extreme, fortuitous, personal in which//We more than awaken, sit on the edge of sleep,/As on an elevation, and behold/The academies like structures in a mist.//

(/Forse ci sono momenti di risveglio,/Estremi, fortuiti, personali, quando/…/Più che svegli, sediamo sull’orlo del sonno,/ Come su un’altura, e guardiamo/le accademie come fossero strutture di nebbia./) 35

Nell’ultima stanza Stevens si rivolge di nuovo all’efebo e torna all’umano, ma un umano che ha perso i suoi orpelli e che ritroveremo nelle opere della maturità: non più l’eroe che combatte (e siamo nel 1942!), ma l’uomo comune. Riporto l’intera sezione nella traduzione di Nadia Fusini:

/The major abstraction is the idea of man/And major man is the exponent, abler/In the abstract than in his singular,//More fecund as principle than particle,/Happy fecundity, flor-abundant force,/In being o more than an exception, part.//Though an heroic part, of a commonal,/The major abstraction is the commonal, /The inanimate, difficult visage. Who is it?//What rabbi, grown furious with human wish,/What chieftain, walking by himself, crying/Most miserable, most victorious,//Does not see the separate, figures one by one,/And yet see the only one, in his old coat, /His slouching pantaloons, beyond the towns,//Looking for what was, where it used to be?/Cloudless the morning. It is he. The man/In his old coat, those sagging pantaloons,/it is of him, ephebe, to make, to confect,/the final elegance, non to console/Nor sanctify, but plainly to propound. //

(/L’astrazione maggiore è l’idea di uomo/E l’uomo maggiore il suo esponente, più capace/Nell’astratto che nel singolo caso,//Più fecondo come principio che come particella,/Felice abbondanza forza flor-abundante,/In quanto parte più che eccezione,//parte anche se eroica di ciò che è comune./L’astrazione più grande è il volto/Difficile, anonimo, dell’uomo comune. Chi è?//Quale rabbino, invasato di umano fervore/Quale capitano che cammini solo, piangente,/Il più miserabile, o il più vittorioso,//Non vede queste figure staccate, una per una?/E tuttavia una sola, un vecchio cappotto,/Un paio di pantaloni sgualciti, di là dal villaggio,//In cerca di ciò ch’è stato, com’era una volta.//Senza nubi il mattino. È lui l’uomo ravvolto/Nel vecchio cappotto, i pantaloni cascanti,//Di lui, efebo, dovrai fabbricare, ad arte/Confezionare l’eleganza finale, non per consolare/Né consacrare, ma solo presentare./)36

La seconda sezione s’intitola Deve cambiare. L’idea di metamorfosi è una presenza costante nell’opera di Stevens, ma in questo caso viene nominata espressamente. Dalla pittura l’accento si sposta sulla scultura, un’arte del tutto particolare, nel senso che la durezza dei suoi materiali evoca la pesantezza della staticità e quindi il contrario del cambiamento. Nella terza stanza la scultura è quella che immortala il generale Du Puy e sarà un’altra statua – quella di Bartolomeo Colleoni scolpita da Verrocchio – a occupare larga parte di uno dei suoi saggi più importanti.37

/The great statue of general Du Puy/Rested immobile, though neighboring catafalques/Bore off the residents of its noble Place.//The rights, uplifted foreleg of the horse/Suggested that, at the final funeral,/The music halted and the horse stood still.//On Sundays, lawyers in their promenades/Approached this strongly-heightened effigy/To study the past, and doctors, having bathed//Themselves with care, sought out the nerveless frame/Of a suspension, a permanence, so rigid,/That it made their General a bit absurd,//Changed its true flesh to an inhuman bronze./There never had been, never could be, , such /A man. The lawyers disbelieved, the doctors,//Said that as keen, illustrious ornament,/As a setting for geraniums, the General,/The very Place Du Puys, in fact, belonged//Among our more vestigial states of mind./Nothing had happened because nothing had changed./Yet the General was rubbish in the end.

(/La grande statua del generale Du Puy rimase /Immobile, mentre i vicini catafalchi inghiottivano/I residenti della nobile piazza.//La zampa destra del cavallo alzata/ Suggeriva che all’atto conclusivo del funerale/La musica/s’era arrestata e il cavallo ristette immobile.//La domenica gli avvocati passeggiando/Accostavano l’effigie austera in alto levata/Per studiare il passato, e i dottori,//Dopo accurati lavacri,indagavano la struttura/Inerte sospesa a una permanenza tanto rigida/Che rendeva il generale alquanto ridicolo,//E mutava la carne vera in bronzo inumano./Non c’era mai stato, né avrebbe potuto, un uomo/Così gli avvocati dubitavano, i dottori//Dicevano che il generale, la piazza Du Puy stessa,/Erano l’ornamento illustre, perfetto/Per i gerani, il vanto, la testimonianza//Tra le vestigia del nostro intelletto./Nulla era accaduto poiché nulla era mutato./Eppure il generale finì nell’immondizia.//)38

Una sottile ironia percorre l’intero testo, evocando al tempo stesso l’immutabilità della storia e il suo peso: la statua sopravvive a tutti coloro che hanno popolato quella piazza, ma solo come immagine sinistra d’immutabilità. Vale forse la pena di ricordare che non è estranea all’ironia il ricorso stesso a una figura come un generale tutto sommato anonimo, nel quale si possono anche identificare due personaggi diversi, anche se penso che si riferisca a quello che ebbe una parte importante nella Rivoluzione Francese. Nella stanza che segue, la quarta, Stevens contrappone alla staticità della scultura, l’immagine degli opposti che danno vita la cambiamento:

/Two things of opposite nature seem to depend/One another, as a man depends/On a woman, day on night, the imagined//On the real. This is the origin of change./Winter and spring, cold copulars, embrace/And forth the particulars of rapture come.//

(/Due cose di opposta natura sembrano dipendere/L’una dall’altra, come l’uomo dipende/Dalla donna,/il giorno dalla notte, l’immaginato//Da ciò che è reale. Questa è l’origine del mutamento/L’inverno e la primavera, gelidi congiunti, s’abbracciano/E alla luce nascono i particolari dell’estasi./)

La chiusa della sezione è ancora più esplicita:

/The partaker partakes of that which changes him./The child that touches takes character from the thing,/The body, it touches. The captain and his men//Are one and the sailor and the sea are one./Follow after, O my companion, my fellow, my self,/Sister and solace, brother and delight.//

(/Chi partecipa ha parte in ciò che lo muta./Il bimbo che tocca prende il carattere della cosa,/Del corpo che tocca. Il capitano e i suoi uomini//Sono tutt’uno e così il mare e i marinai./Seguita tu compagno, mio prossimo, me stesso, /Sorella e sostegno, fratello e diletto.//) 39

In questi versi Stevens rovescia la figura dell’ipocrita lettore di Baudelaire, ripreso da Eliot, per farne una figura del tutto diversa. Penso che il poeta di Hartford, in ogni caso, avesse in mente il secondo e non il primo perché, pur essendo identiche, le due formule hanno un senso diverso, dal momento che una citazione ha comunque un altro valore rispetto all’originale. Il verso di Baudelaire smascherava il linguaggio aulico e la figura sacrale del poeta contrapposta all’uomo comune, rovesciando al tempo stesso il linguaggio amoroso nel suo controcanto e invitando il lettore a uscire egli stesso dall’inganno e dalla complicità con il poeta. L’ipocrita lettore di Eliot, invece, s’inscrive nel solco del Tramonto dell’Occidente, per citare il libro di Spengler. Quello che Stevens propone al lettore è un patto di tipo nuovo, che spazza via ogni indulgenza verso il narcisismo del decadere, che del verso di Baudelaire hanno fatto in troppi, proponendo invece un patto di fratellanza e di sorellanza fondato sulla comune appartenenza al genere umano.40

Nella quinta stanza, all’inizio, Stevens ritorna al tema delle cose che permangono dopo di noi (un tema carissimo anche a Borges), ma in questo caso, esse a differenza della statua, esse sono un esempio di mutamento:

/On a blue Island in a sky-wide water/The wild orange trees continued to bloom and to bear,/Long after the planter’s death. A few limes remained,//Where his house had fallen, three scraggy trees weighted /With garbled green. These were the planter’s turquoise/And his orange blotches, these were his zero green,//A green backed greener in the greenest sun./…

(/Su un’isola azzurra in un ampio cielo d’acqua/gli aranci selvaggi seguitarono a dar fiore e frutto,/molto tempo dopo la morte del piantatore. Rimanevano//dov’era caduta la sua casa, tre scabri alberi di cedrina/grevi di mutilo verde./ Erano le chiazze turchesi e arance/del piantatore, erano il suo verde assoluto./…) 41

L’agricoltura, la base di ogni vita, delle stagioni che ritornano, i colori fulgidi ma anche normali di una natura che il lavoro umano non ha distrutto, ma valorizzato. Le stanze finali andrebbero citate tutte e per intero, sia per la loro bellezza, sia per la densità che esprimono. In esse, precisamente nell’ottava, appare rapidamente un’altra delle figure di Stevens, Nanzia Nunzio, la sposa di Ozymandias, che rimanda a Shelley. Metafora dell’incontro fra uomo e donna ma anche di realtà e immaginazione, il matrimonio non può essere mai del tutto raggiunto ma sempre sul punto di esserlo. Il poeta romantico inglese, evocato in questa sezione, torna della decima e ultima con la citazione del vento occidentale come fattore di mutamento continuo, di rimescolamento e metamorfosi ininterrotta.

La terza sezione s’intitola Deve dare piacere ed è fra le tre la più complessa e anche quella in cui il pensiero poetante entra ed esce dai confini che lo separano dalla filosofia. Il piacere di cui il poeta intende trattare è di ordine estetico e conoscitivo. La figura centrale di questa parte è il canonico Aspirin, non lontano dall’Angelo, anzi, tappa di avvicinamento a questa figura che il poeta metterà compiutamente in scena alla fine di Auroras of autumn.

Per delineare i contorni del piacere che la poesia deve dare Stevens ricorre a una serie di esempi, fra i quali scelgo per primo quello della festa.

/We drank Meursault, ate lobster Bombay with mango/Chutney. Then the Canon Aspirin declaimed/of his sister, in what a sensible ecstasy/She lived in her house…

(/Bevemmo Meursault, mangiammo aragosta Bombay/con salsa di mango. Poi il Canonico Aspirina declamò/della sorella/in quale estasi composta/abitasse la sua casa/)

Quando leggiamo questi versi, non sappiamo chi sia il soggetto della narrazione. L’iniziale noi si riferisce a un gruppo generico di persone. Con il secondo verso il Canonico Aspirina diviene protagonista del testo, ma è qualcun altro che sta parlando di lui. Il linguaggio è colloquiale e piano, il setting facile da definire: una festa importante, vista la preziosità dei cibi.

Il Canonico Aspirina declama, una parola altisonante e in apparenza distante dall’atmosfera famigliare e ciò che egli declama è ancora più sorprendente: come sua sorella viva felice nella propria casa. Per lei, la sorella, tutto questo rappresenta una concreta estasi, un’altra coppia di termini di una certa importanza. Tuttavia, ancora una volta, i protagonisti del canto sono destinati a cambiare rapidamente, ma è sempre qualcun altro che parla di volta in volta di loro. La sorella del Canonico è ora divenuta la figura in primo piano, solo che – come vedremo presto – è assente. Questa prospettiva tridimensionale costruita attraverso il linguaggio rimanda alla pittura:

/…She had two daughters, one/Of four, and one of seven, whom she dressed/The way a painter of pauvred colors paints.// But still she painted them, appropriate to their poverty…./

(/Aveva due figlie, una /di Quattro anni l’altra di sette, che abbigliava/come dipinge un pittore parco di colore./Ma pur le dipingeva, in maniera conforme/alla loro povertà./)

Il dipingere, in questo caso, diviene metafora della poesia e sembra che Stevens stia suggerendo che anche la poesia può essere fatta di elementi poveri e prendere ispirazione dalle cose più comuni; per esempio una serata famigliare e colloquiale. C’è di più: i colori, le forme, gli strumenti, sono appropriati alla loro povertà. Quanto al modo di procedere del testo è anch’esso assai pittorico e al lettore sembra quasi di assistere alla composizione di un affresco: prima un dettaglio sulla tavola imbandita, poi un personaggio, poi un altro. Solo alla fine del canto, forse, riusciremo ad afferrare il senso dell’intera composizione? Ci aspetteremmo qualcosa di più sulla sorella; invece, dopo aver continuato a descrivere i colori usati da lei, il Canonico tace.

/The Canon Aspirin, having said these things,/Reflected, humming an outline of a fugue/Of praise, a conjugation done by choirs.//Yet when her children slept, his sister herself/Demanded of sleep, in the excitements of silence/Only the unmuddled self of sleep, for them/

(/Il Canonico Aspirina, dette queste cose, rifletté, canticchiando una fuga abbozzata/di elogio, una coniugazione per cori//Però quando le bimbe dormivano, sua sorella/chiese per se stessa il sonno/nel giubilo del silenzio/per loro soltanto l’io inconfuso del sonno./) 42

Questi versi sono davvero sorprendenti e polisemantici! Non solo tutto quanto precede è un parlare di assenti, ma nel momento in cui la sorella – vera protagonista della serata e della festa che si svolge proprio a casa sua – si materializza, lo fa per porre fine alla serata. La fuga improvvisata dal Canonico, anticipa quel momento di silenzio ed esaurimento del parlar conviviale, che precede i saluti di congedo. La composizione finale della scena ci fa comprendere, come in una retrospettiva, che la serata era andata avanti da molto tempo e che la sorella si era assentata proprio per mettere a letto le due figlie.

Fermiamoci un momento e poniamoci una domanda. I versi di cui sopra sono tratti dalla quinta stanza. Se Stevens, nella stanza successiva, avesse cambiato scenario, nessuno – credo – potrebbe pensare che quella precedente non sia risolta. La sua complessità, la tridimensionalità e le qualità pittoriche sono tutti elementi adeguati e coerenti con la situazione. Tuttavia, il Canonico Aspirina (un personaggio metafora della poesia stessa) non può fermarsi a questo.

La terza sezione s’intitola Deve dare piacere, ma si tratta di un piacere diverso da quello che può scaturire dalla rappresentazione di una festa conviviale, sebbene anche da questo la poesia possa partire. Del resto, Stevens lo aveva scritto nel primo canto di questa terza sezione:

/To sing jubilas at exact, accustomed times,/……./To speak of joy and to sing of it, borne on/the shoulders of joyous men,… This is a facile exercise …

(/Cantar jubila a scadenze esatte e fisse,/… parlar di gioia e cantarne,/portati a spalla da uomini gioiosi … Questo è un facile esercizio …/) 43

Anche condividere una festa può essere un facile esercizio. Ciò che accade nella sesta sezione è la trasformazione alchemica di quell’esperienza concreta, in sé già preziosa, in una metamorfosi che trasfigura la sostanza dell’esperienza festa, ora che essa è finita. Il silenzio che segue e che era stato anticipato dalla intonazione di una fuga, diviene il preludio a qualcosa d’altro. Il Canonico – tornato nel frattempo a casa sua e in procinto di addormentarsi – vive l’esperienza della solitudine, quel vuoto che segue gli incontri conviviali piacevoli.

/The nothingness was a nakedness, a point,// Beyond which fact could not progress as fact./

(/Il nulla fu una nudità, un punto/Oltre il quale il fatto in quanto fatto naufragava./)

Il piacere di condividere una festa non può essere esteso in modo indefinito, in quanto evento concreto, ma solo essere trasfigurato e tale processo ha a che fare con un materiale diverso, di tipo mentale. Si tratta di intonare il nudo fatto con la sua trasfigurazione e allora cosa vede il Canonico Aspirina?

/So that he was the ascending wings he saw/And moved on them in orbits’ outer stars/Descending to the children’s bed, on which// They lay. Forth then with huge pathetic force/Straight to the utmost crown of the night he flew./The nothingness was a nakedness, a point// Beyond which thought could not progress as thought./…

(/Così egli divenne le ali stesse della visione che vedeva/e ascese alle orbite più lontane delle stelle/discese al letto delle bimbe, dove/esse dormivano. Poi con impeto di passione/volò diritto al culmine della notte/Il nulla fu una nudità, un punto/oltre il quale il pensiero come tale naufragava./) 44

Le orbite delle stelle più lontane e il letto delle bambine sono i due estremi di una più ampia armonia che va oltre il pensiero perché è fusione fra la sostanza materiale delle cose e la sostanza materiale della mente. Tale più ampia consapevolezza non proviene dal pensiero o da un occhio che guarda dal di fuori e che domina la scena, ma da una percezione che sta internamente sia alle cose comuni, sia a quelle più vertiginose: le stelle più lontane (metafora delle altezze cui può aspirare la poesia) e il letto dove dormono le nipotine hanno la stessa importanza. In questi due canti Stevens non si limita a riproporre uno dei leit motiv più celebrati della sua opera e cioè il confronto fra il leone del liuto e il leone della pietra, di cui si è già scritto a proposito del poemetto L’uomo e la chitarra azzurra.

Nella parte conclusiva del sesto canto, il poeta fa un passo in più:

/He had to choose. But it was not a choice/Between excluding things. It was not a choice// Between, but of. He chose to include the things/That in each other are included, the whole, /The complicate, the amassing harmony.//

(/Dovette scegliere ma non fu una scelta /fra termini che si escludono. Non fu una scelta fra/ma di. Scelse di includere le cose/che s’includono a vicenda, l’intero/ la complessa, l’affollata armonia./) 45

Questi sono i versi chiave. Nel suo volo, il Canonico Aspirina viene messo di fronte a una delle antinomie tipiche del pensiero occidentale e si rende conto che la visione le comprende entrambe. Invece di insistere sulla mancanza che il poeta avverte dopo avere condiviso con altri l’esperienza a tutti comune, scopre l’impossibilità di separare l’esperienza comune dall’immaginazione. La sintesi è una nuova armonia in cui le figure stesse dei due leoni vengono superate. Essa è una quarta dimensione che potremmo paragonare al puro colore della pittura astratta, quando ogni sembiante figurativo si è dissolto. Tuttavia, il materiale della mente e quello dell’immaginazione non sono fatti di una sostanza diversa rispetto alle normali cose. Un chiaro di luna e un tramonto ci scuotono anche prima della loro trasfigurazione in versi memorabili. Se non fosse così la metamorfosi non sarebbe neppure possibile. Perciò la realtà non è solo il fardello del mondo, ma anche la sorgente di ogni ispirazione. Il poeta è un demiurgo e questo implica anche un passaggio nel silenzio e nella solitudine, un momento di vuoto; ma solo un momento, perché quando la metamorfosi è compiuta, nulla è andato perso. Soltanto separando perdiamo qualcosa, sia nel caso in cui rimaniamo legati e prigionieri alla lettera degli avvenimenti, sia perseguendo le rotte delle stelle come fuga, cadendo così in un vuoto spiritualismo. Il poeta demiurgo vola fra queste due polarità, ma Stevens ci sta forse suggerendo che per chiunque tale esperienza è possibile. Naturalmente siamo distanti dal modo ridicolo in cui una formula apparentemente simile è venuta in auge nel post modernismo italiano della fine degli anni ’90 e cioè che chiunque è poeta; ma nel senso che chiunque può raggiungere il concreto materiale della propria mente e della propria immaginazione, nei modi diversi accessibili a ciascuno. Quando siamo commossi fino alle lacrime, quando siamo colpiti da un ricordo improvviso, tale emozione non è differente da un processo di trasfigurazione. Il nudo fatto non è più presente in quel momento, ma è capace di agire a distanza di tempo e di luogo. Che tipo di esperienza è questa? È forse separabile da quel volto, quella voce, quel tramonto che hanno provocato il ricordo e fatto scattare quell’emozione? La poesia è più intensa, il poeta demiurgo è partecipe di esperienze comuni come tutti ma anche memorabili per chiunque, così che tutti possiamo a nostra volta rispecchiarci nelle medesime; altrimenti non potremmo. Probabilmente la grande poesia è quella in cui è attiva anche una capacità di sospendere il giudizio, di accedere a una dimensione astratta e per Stevens astratto non è l’opposto di concreto ma un andare verso un’esperienza concreta come se la si facesse per la prima volta. In definitiva, qual è allora la differenza fra il condividere il piacere di una festa e la poesia che la trasfigura? E fra il poeta e la persona comune nel sentire un’emozione? Abbiamo visto come per Stevens è un demiurgo, ma egli accompagna la parola a un aggettivo molto particolare: debole.

/The man-hero is not the exceptional monster,/But he that of repetition is most master./

(/L’uomo eroe non è il mostro eccezionale;/ma colui che della ripetizione è il miglior mastro./) 46

Soltanto tornando più volte alla stessa esperienza e raffinandola sempre di più è possibile intensificarne il senso: ma ripetere è l’opposto del separare e chi separa troppo cade in quello che i greci definivano hybris, l’arroganza, l’imporre ordine. Il nome del canonico – Aspirina – appare al fine del percorso, niente affatto una bizzarria. L’aspirina, con la sua debole effervescenza, scioglie comunque gli acidi e le incrostazioni, permette alla visione di togliere all’esperienza comune ciò che è troppo comune, per farla risplendere di una luce diversa: il debole demiurgo e l’aspirina condividono tale peculiarità e anche il poeta deve rinunciare alla propria di finzione, eccetto che in un caso:

…../ the fiction of an absolute-Angel,/Be silent in your luminous cloud and hear/The luminous melody of proper sound./ …

(/la finzione di un Angelo assoluto,/sii silente nella tua nube luminosa e ascolta/la luminosa melodia del suono appropriato./) 47

Nella figura dell’Angelo precipitano (e uso il termine nel significato di reazione chimica) tutte le altre figure di cui di volta Stevens si è servito: ora è diventato l’Angelo della realtà che condivide la sostanza umana e quella divina, che altro non è se non la parte eccedente noi stessi, ma che a noi ritorna sempre, senza allusioni a un favoloso altrove.

Stevens, coerentemente a quanto veniva scoprendo, rinunciò a darci una definizione esaustiva della Finzione Suprema, limitandosi a fornircene alcune Note, sebbene abbia lasciato qualche traccia della direzione che avrebbe preso la parte non scritta del Poema. Come Mosè egli ha puntato il suo dito verso la terra Promessa della Finzione Suprema. L’armonia molteplice è la contemplazione pacata e accolta del confine, cioè del limite: lo sguardo che da lì e per un attimo coglie l’intero, stando però un passo indietro. Qualcosa di simile deve aver sentito Michelangelo Buonarroti quando, nell’affrescare la Cappella Sistina, lasciò uno spazio vuoto fra il dito di Dio e quello dell’uomo.

Questa terza sezione del poema è quella nella quale Stevens raggiunge i toni più alti, le vette più estreme. Proprio in questo punto, però, la meditazione s’interrompe e la famosa quarta sezione, It must be human, rimane nella penna del poeta. Perché? Ed è proprio vero poi? Su tale mancanza i critici si sono arrovellati e hanno pure interrogato lo stesso Stevens, il quale – con il suo solito modo disarmante – ha risposto in modo a mio avviso esauriente, esponendo i motivi per cui la sezione quarta non fu scritta nella forma in cui lui stesso all’inizio aveva in mente: oppure, come sono propenso a credere, che abbia finto di avere in mente. Seguiamo il suo ragionamento. In una lettera all’amico Henry Church Stevens scrive:

“Il nucleo della faccenda è espresso nel titolo… E in un’altra lettera a Simons: Non ho certamente definito la finzione suprema, le note si limitano ad affermare alcune caratteristiche necessarie ad una finzione suprema…“48

E continua più avanti, sempre rivolta a Montague:

“Per molto tempo ho pensato di aggiungere alle note altre sezioni, una in particolare – Deve essere umana -…Che il lavoro di un uomo rimanga incompiuto, è spesso un fatto intenzionale. Ad esempio, se devo pensare ad una finzione suprema, non riesco ad immaginare niente di più fatale che il definirla categoricamente e senza le necessarie cautele.” 49

A furia di pensarlo come un poeta oscuro, capita di equivocare la chiarezza di Stevens anche quando parla in prosa: forse basterebbe avere il semplice coraggio di prenderlo alla lettera. Quando il poeta afferma che il nocciolo della questione sta nel titolo, dice il vero perché il titolo è lì a dirlo. Le sue non sono Note about, circa oppure on (sulla) finzione suprema, ma toward. Cosa significa la parola inglese usata da lui? Significa verso, indica cioè una direzione ma non il raggiungimento di una meta specifica, nella forma almeno della meditazione sulla propria poesia e poetica. In un’altra dichiarazione Stevens dice qualcosa di più che illumina definitivamente la questione anche a questo proposito, che illumina il senso delle note. Stevens sente di avere raggiunto il limite oltre il quale il pensiero poetante rischia di diventare filosofia pura e semplice, perciò la definizione di finzione assoluta non può essere raggiunta in poesia; ma manchiamo forse d’indicazione sulla terra promessa della finzione suprema? Niente affatto. Dopo avere toccato il vertice del linguaggio e dello stile alto e dopo essersi allontanato dall’umano troppo umano cioè, dopo avere indicato la via di una spoliazione della tentazione di rendere tutto antropomorfo, dopo avere indicato nell’idea prima della cosa il suo punto di arrivo, Stevens, vuole reintegrare l’umano in tutto questo, un umano però cosciente dei suoi limiti, ma anche della sua grandezza nell’insieme del cosmo.

Nadia Fusini ha bene intravisto questo percorso quando afferma nell’opera già citata:

C’è una curva che si descrive, una traiettoria che piega verso la terra. Comprendiamo che la finzione suprema, se fosse dato raggiungerla, avrebbe quell’inclinazione verso l’umano. 50

Ma non è forse vero – allora – che la quarta sezione non è affatto mancante ma che è stata scritta da Stevens in un altro modo, come una messa in pratica – se così si può dire – di quanto aveva intuito nei punti più alti delle Note? Se posso usare una analogia un po’ ardita direi che lo Stevens che giunge al punto più alto delle note è un Mosè alato che indica la terra promessa e che lo Stevens che scrive il poema le Aurore d’autunno, Un giorno qualunque a New Heaven, The rock e l’Opus postumus, è un Mosè che ha perso le ali ma che non ha rinunciato ad entrare nella terra promessa e che anzi ha compreso che per raggiungerla doveva farlo in altro modo, magari a piedi e anche senza farsi troppo riconoscere. E quale è la terra promessa cui Stevens finalmente approda? Semplicemente quella cui la sua poesia tende fin dagli inizi, in un processo di metamorfosi continua grazie alla quale la meta diventa sempre più chiara al poeta stesso: quel canto della terra e quel linguaggio semplice delle cose colte nella loro essenzialità, la luce che emana anche ciò che è comune e quotidiano.

Nei suoi grandi poemi finali ha raggiunto questa misura e infatti il tono altissimo delle Note cede il passo a quello meditativo e più sommesso, ma non basso: è lo splendore tenue ma costante della maturità autunnale, la luce che non abbaglia ma che rende tutto intimo e confortevole, è il tono di un umano finalmente reintegrato e riconciliato con le cose, persino con la roccia, cioè con il nocciolo duro e più ottuso della terra. La poesia di Stevens fa risplendere tutto questo della sua luce che non è più quella delle vertigini, che evocano:

il favoloso altrove che non esiste e che se anche esistesse non ci servirebbe qui dove siamo” 51

ma il canto di ciò che è più comune: della materia che risuona, della realtà che ha la sua musica. Nei suoi poemi finali Stevens dà a ciò che è più comune la dignità di essere parte di un cosmo.

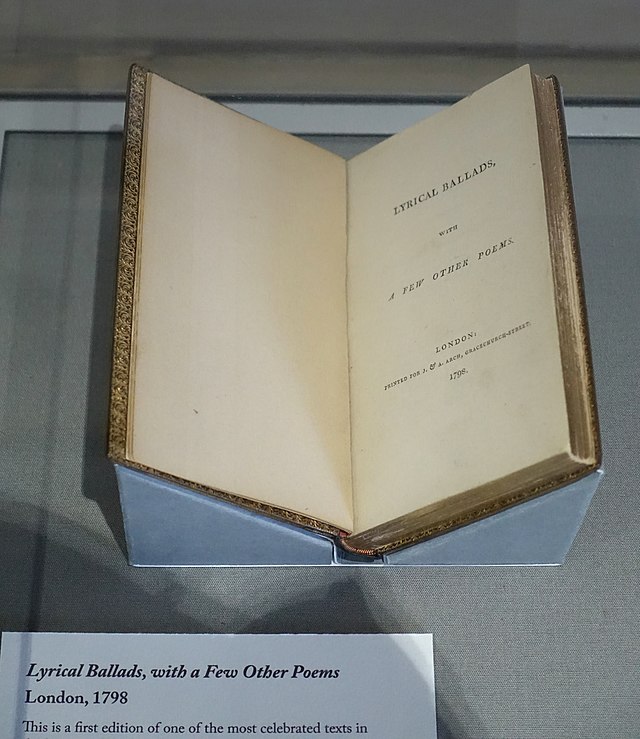

28 Nadia Fusini, Note sulla finzione suprema, Arsenale editrice, Venezia 1987, pag.33.

29 Op. cit. pp. 29-30

30 Quella che Stevens mette in atto è un invito alla sospensione del giudizio che diventerà ancora più chiaro in opere successive e in particolare in Aurore d’autunno. Il criterio della sospensione del giudizio ha una lunga storia nella filosofia occidentale. Se modernamente può essere fatta risalire a Kant e a come il filosofo tratta l’aspetto fenomenico dell’esperienza e poi nel ‘900 a Husserl, nell’antichità greca lo troviamo in Sesto Empirico. Stevens non ci lascia tracce evidenti dei suoi possibili riferimenti a questi autori o altro, tuttavia il modo di procedere sembra avere qualche ancoraggio a tali autori, in particolare quelli più antichi, insieme a Husserl.

31 Nadia Fusini, Op. cit. pag. 10.

33 Op. cit. pp.64-5

34 Op. cot. pp. 66-7

35 Op. cit. pp.70-1

36 Op.cit. pp. 77-8. Fusini a piè pagina del testo inglese e della sua traduzione cita molto opportunamente alcuni passaggi di lettere che Stevens indirizzò a Church e a Herringman e che si ricollegano a questo testo, ma che sono pure espressioni assai note che Stevens ha usato in altri contesti. Una l’abbiamo già citata, ma riproporla qui mi sembra assai significativo: “Caro Church, per me il gioiello inaccessibile è la vita ordinaria, la vita tutta, e la poesia non è che la difficile ricerca di questo.”

37 Wallace Stevens L’Angelo necessario, a cura di Massimo Bacigalupo, Coliseum editore, pp.77-112.

38 Wallace Stevens, Note verso la finzione suprema, a cura di Nadia Fusini, Arsenale editrice, pp 84-5

39 Nadia Fusini, op. cit. pp.86-7.

40 Charles Baudelaire, I fiori del male, in Tutte le poesie, a cura e traduzione di Claudio Rendina con saggio introduttivo di Giacinto Spagnoletti, Club del Libro Fratelli Melita, La Spezia 1972, pp.50-1.

41 In questo caso ho preferito la traduzione di Massimo Bacigalupo in Wallace Stevens Harmonium, Einaudi pag. 465.

42 Op. cit. pp.480-1

43 Op.cit. pp. 474-5

44 Op. cit. pp. 480-1

45 Su questo passaggio decisivo occorre soffermarsi molto, anche perché le differenze nelle traduzioni sono rilevanti. Il testo in lingua originale, le giustifica tutte, ma esse non sono ovviamente neutre l’una rispetto all’altra. Mi riferisco in particolare all’ultimo verso: The complicate, the amassing harmony. Ho scelto la traduzione di Nadia Fusini che rispetta prima di tutto la presenza della virgola fra l’aggettivo complicate e ciò che segue. Può sembrare un dettaglio insignificante, ma non lo è affatto perché a mio giudizio Stevens voleva proprio distaccare i due concetti: l’armonia in altre parole non è complessa perché affollata, ma neppure il contrario. Detto ciò, alla traduzione affollata io avrei preferito la parola molteplice, ma è del tutto ragionevole che Fusini abbia fatto la sua scelta perché in una lettera a Simons riportata in calce alla traduzione, Stevens usa gli stessi termini anche in prosa.Non mi convincono invece le traduzioni che vedono nell’aggettivo amassing qualcosa che ha a che fare con l’accumulo. Da Nadia Fusini pp.112-13.

46 Wallace Stevens Note verso la finzione suprema, terza parte, stanza nona. La traduzione è mia

47 Wallace Stevens, Note verso la finzione suprema, in Harmonium, a cura di Massimo Bacigalupo, I millenni Einaudi, Torino, pp. 484-5

48 Wallace Stevens, Note verso la finzione suprema, a cura di Nadia Fusini, Arsenale editrice, Venezia 1987, pag 53. Il corredo di lettere che Fusini mette in calce alle tradizioni è preziosissimo. Ho mescolato in questo caso due citazioni da lettere diverse, ma si può dire che in ognuna di queste missive, Stevens ritorna più volte sullo stesso argomento precisandolo sempre di più.

49 Op. cit. pag 154 nota 22

50 Ivi.

51 L’espressione è usata da Nadia Fusini nella sua introduzione alle Aurore d’autunno, Adelphi, Milano 2012, pag 42. Fusini ricorda l’assonanza con un’analoga espressione usata da Kafka.